日本の児童福祉事業は、こども基本法と「こども大綱」を軸に、困難を抱える子ども支援や少子化対策、子どもの権利尊重を推進しています。最近の注目点は、児童相談所と市町村をつなぐ「こども家庭センター」の整備、未就園児に開かれた「こども誰でも通園制度」のモデル実施、学童保育の受け皿拡大と待機児童対策、そして虐待対応の強化です。一方で、人材不足や支援の質向上、家庭養育シフトの加速などが課題として残ります。就職面では児童福祉司や児童指導員、保育士などの資格が重視され、学童や社会的養護、家庭支援分野で求人が増加。子どもの意見を施策に反映させる仕組みや、居場所の質改善に関わる実践経験が強みとなります。

児童福祉事業の全体像と社会的意義

2023年の「こども基本法」施行を受け、国の最上位計画である「こども大綱」と、その年次版「こどもまんなか実行計画2025」が走っています。重点は①困難を抱える子ども・若者支援、②育ちの質と少子化対策、③権利尊重と参加の基盤づくりの3本柱です。

子どもの意見を政策に反映させる仕組みづくり(聴取→反映→フィードバック)は法に基づく必須事項として整備が進行中です。

最近の重要トピック・制度の動き

- こども家庭センターの全国整備(相談の“ワンストップ化”) 児童相談所と市町村の機能分担を明確化し、妊娠期~若者期まで切れ目のない支援の「入口」を自治体に置く動きが本格化。虐待・不登校・ヤングケアラー等の複合課題に一体対応する体制が狙いです。日本金融庁日本財団

- 「こども誰でも通園制度」モデル事業(未就園児の保育アクセス拡大) 就労要件なしで短時間から保育サービスを利用できる新制度。各地でモデル実施が広がり、2026年以降の本格実施に向けた検証が進行中です(例:神戸市など)。

- 学童(放課後児童クラブ)の量的拡大と待機 受け皿は約152万人規模まで拡大しましたが、2025年5月時点の待機児童は1万7013人(速報)と依然課題。国は「放課後児童対策パッケージ2025」で場と人材の確保を強化中です。日本金融庁

- 児童虐待対応の高止まり 警察の児童虐待事件検挙件数(身体・心理・ネグレクト・性的虐待含む)は2024年に過去最多を更新、重大事案も注視対象。相談対応は増勢が続き、初動対応と一時保護の質・量の両面がテーマです。

- 少子化の進行 2024年の出生数は72万7,277人。子育て支援と就労両立、地域の居場所の質向上が喫緊課題です。保育士バンク!

現状の主要課題

- 人材不足と定着(学童・相談支援の両面) 放課後児童支援員は社会的認知・処遇・勤務時間の制約から採用・定着に課題。大学連携の採用、常勤化の工夫、研修拡充が提言されています。みずほリテール

児童相談・家庭支援の領域でも、ケースの複雑化に比して人員確保とスーパービジョン体制が追いつかない地域差が残ります(任用資格や研修要件の厳格化は進展) - 量と質の両立(学童) 受け皿拡大と同時に「居場所の質」改善が焦点。環境の質が高いほど子どもの情動・行動が良好という観察研究結果も出ています。放課後NPOアフタースクール

- 社会的養護:家庭養育へのシフト 2017年ビジョンの「里親等委託率」目標に対し、特に3歳未満で全国平均はなお目標未達。自治体間の格差是正、フォスタリング機関による包括支援の強化が続きます。

- 子どもの権利保障と参加 法定の「意見表明・反映」の実装は進む一方、自治体内の仕組みと人材・予算の確保、当事者へのフィードバック運用など“運用の質”が鍵。先行自治体の実践が広がっています。

今後の論点(2025年〜)

- 市町村中核の伴走支援(こども家庭センター)を全国で同水準へ──虐待・貧困・不登校・障害支援が交差するケースへの“ワンチーム”体制。

- 学童の「待機解消×質保証」──定員拡大、人材確保、開所時間・長期休暇対応、保護者負担の適正化。

- 家庭養育シフトの再加速──里親支援・委託後フォロー、特別養子縁組支援、中長期の自立支援までのトータルケア。

- 子どもの参加の標準化──計画策定・事業評価における当事者参画とエビデンス(EBPM)の接続。

就職・キャリアに役立つ情報

- 主な就業フィールド こども家庭センター/児童相談所・一時保護所/児童養護・自立援助・母子生活支援等の社会的養護施設/学童(公立・公設民営・民設民営)/地域子育て拠点・子ども家庭支援拠点/フォスタリング機関 など。

- 活かせる資格・任用 児童福祉司(任用資格あり:社会福祉士・精神保健福祉士・医師等+実務/養成研修など)、児童指導員任用、保育士、公認心理師、教員免許、社会福祉士・PSW、相談支援関連資格 等。募集要件は自治体・法人ごとに異なるため要確認。

- 求人動向と“刺さる”強み

- 学童:放課後児童支援員の需要が継続増。採用は「午後中心の勤務対応」「長期休暇中の体制づくり」経験、保育・教育・障害児支援の実務が評価されやすい。みずほリテール

- 相談・家庭支援:多職種連携(教育・福祉・医療・警察)とリスクアセスメント、面接技法、DV/虐待対応の実務・研修歴が強み。

- 社会的養護:里親支援(マッチング~委託後支援)、トラウマインフォームドケア、加えて自立支援・就労支援の経験は高評価。

- 学びのポイント(面接対策にも)

- 「こども大綱」「実行計画2025」の重点3領域を自分の職能でどう実装するかを語れるようにしておく。内閣府ホームページ

- 子どもの意見反映(聴取→反映→フィードバック)の具体例を持つ。

- 学童は“量と質”の同時達成をどう設計するか(配置・研修・プログラム・安全管理)。

直近の数字・指標(押さえどころ)

基本計画:こども大綱・実行計画2025が年次の具体アクションを提示中。

学童:登録児童 約152万人、待機児童 1.7万人(2025年5月時点速報)— 受け皿拡大と待機解消が同時進行。

児童虐待:2024年の警察検挙件数は過去最多—初動・一時保護・在宅支援の質向上が急務。

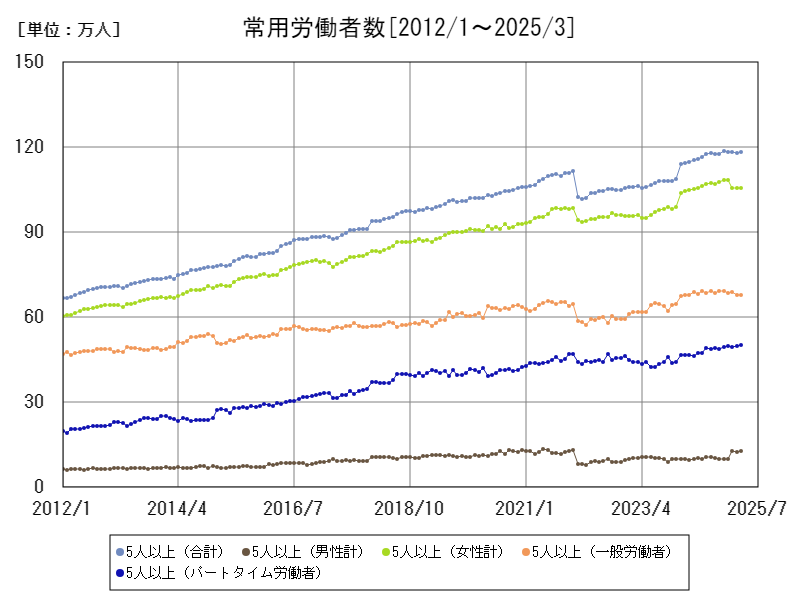

児童福祉事業の常用労働者数

常用労働者数は、2012年以降おおむね増加傾向にあり、2024年11月には「5人以上の事業所における常用労働者数(合計)」が119万人と、過去最大を記録しました。これは、共働き家庭の増加や待機児童問題への対策として、保育所や児童施設の拡充が進められたことに起因しています。また、保育士配置基準の厳格化や子育て支援政策の強化も、労働者数の増加に貢献しました。

ただし、2025年3月時点ではそのピークから99.6%の水準にあり、わずかながら減少傾向に転じています。これは、保育士不足による人材確保の難しさ、待遇面の課題、また出生数の減少による施設需要の局地的な鈍化などが要因と考えられます。

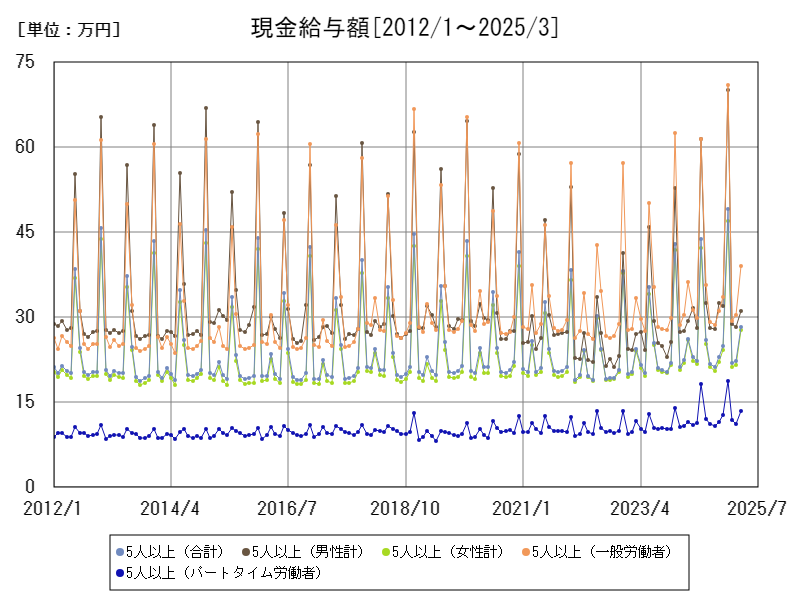

月別の現金給与額

現金給与額の総額は、2012年以降徐々に上昇傾向を示し、2024年12月には71万円と過去最高を記録しました。この背景には、保育士や児童指導員などの処遇改善を目的とした国の補助制度や、賃金引き上げを促す自治体支援が影響しています。特に保育士の待遇改善は長年の課題であり、政府による処遇改善加算の拡充やキャリアアップ制度の導入が、給与水準の底上げに寄与しました。

しかし、2025年3月時点ではピーク時の54.9%の水準に急落しており、短期間での大幅な減少が見られます。この急落には、一時的な賞与の減額や特別手当の削減、また一部施設での人件費抑制策が影響していると考えられます。加えて、非正規職員の割合が高まり、平均給与が押し下げられた可能性もあります。

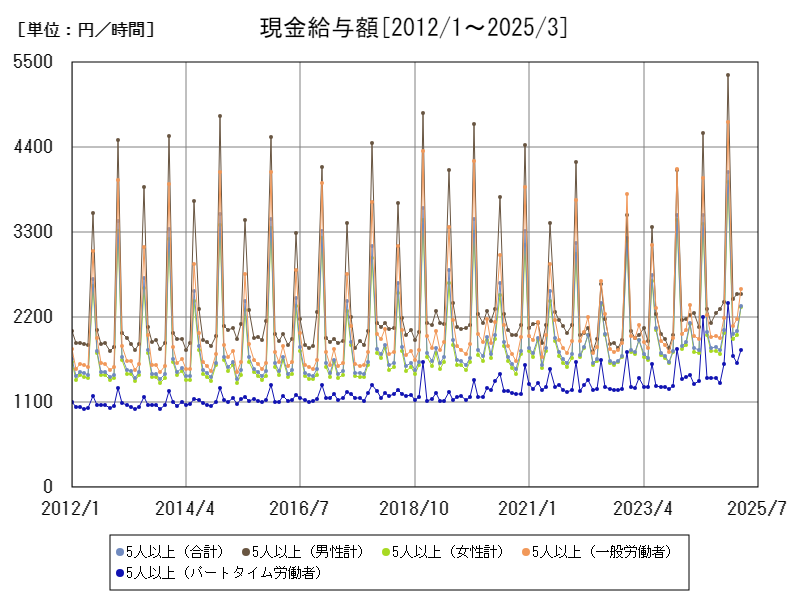

男女別、雇用別の時給

時給は、2024年12月に1時間あたり5,340円と過去最高を記録しました。これは一時的な賞与や手当の反映、あるいは管理職や専門職の高額給与が平均を押し上げた可能性があります。とりわけ児童福祉の分野では、男性従事者が少ない中で高スキル・高ポジションの職に就く傾向があるため、個別の高給与が全体の平均を引き上げる構造となっています。

しかし、2025年3月時点ではピーク時の46.9%にまで低下しており、非常に急激な下落が見られます。この背景には、賞与支給月の終了や、臨時的な加算措置の終了、あるいは高給層の退職・異動などの要因が考えられます。また、一般職やパートタイム職員の割合が増えることにより、平均時給が下がる傾向も一因と見られます。

このように、男性職員の給与水準は一時的に大きく上下する傾向があり、全体の傾向を読み取るには注意が必要です。児童福祉分野では依然として女性職員が多数を占めており、男性従事者の割合は限られるため、少数の変動が平均に強く影響を与えやすいことが特徴です。今後は男女ともに安定した処遇と雇用の確保が重要課題となっています。

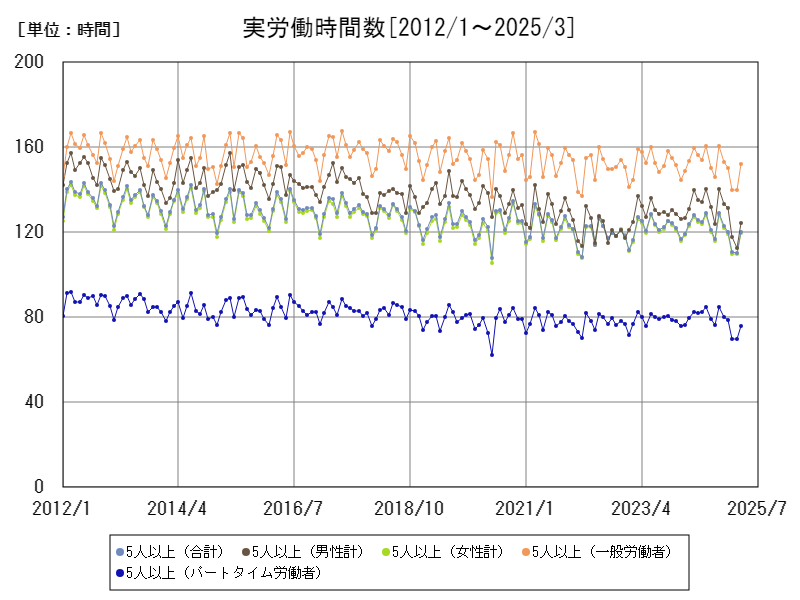

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数は、2017年6月に168時間と過去最大を記録しました。この時期は、保育や児童支援ニーズの増加により業務量が膨らみ、長時間労働が常態化していたと考えられます。特に待機児童問題が社会的関心を集めていた中、職員への負担が集中したことが背景にあります。

その後は、労働環境の是正や働き方改革の推進、処遇改善による職員確保策などが進められたことから、労働時間は徐々に短縮される傾向にあります。2025年3月時点ではピーク比で90.9%(約153時間前後)となり、労働時間の抑制が一定程度進んでいる様子が見られます。

ただし、依然として長時間労働の傾向は根強く、慢性的な人手不足や突発的な対応業務などが重なると、時間外労働が発生しやすい現場であることに変わりはありません。また、記録されている「実労働時間」は表面上の数値であり、持ち帰り業務や休憩時間中の実質的な労働など、見えにくい業務が存在する可能性も指摘されています。

コメント