近年、日本の学校教育現場では、不登校やいじめの増加、部活動の地域移行、生成AI活用の指針策定、教員の処遇改善など大きな変化が進んでいる。不登校は過去最多となり、精神的ケアと地域・家庭・医療の連携強化が急務。部活動は平日を中心に地域クラブへ移行が進み、指導人材や安全管理の確保が課題。GIGAスクール端末更新や生成AIガイドライン導入によりICT教育が進む一方、格差是正やAIリテラシー向上が必要。教員の残業削減や給与改善も進行中で、熱中症対策強化など安全面の配慮も求められている。これらの動きは教育現場だけでなく、ICT・AIスキルや地域連携、児童支援など教育関連分野でのキャリア形成にも直結する。

教育現場の変化と課題

不登校の増加といじめ報告の急増

- 文部科学省の調査では、令和5年度(2023年度)における小中学校の不登校児童生徒数は34万6,482人、高等学校では6万8,770人と、前年よりも増加し過去最多を記録しています。

- いじめの認知件数も全体で73万2,568件に達し、小学校・中学校・高校すべての段階で増加傾向にあります。

部活動の「地域移行」に向けた動き

- 体育・文化系の部活動について、平日を中心に地域クラブへ移行する動きが加速しています。2025年度までに予定されている移行対象は、8,767の部活動(31%)に達する見通しです。

GIGAスクール構想の推進と端末更新

- 各自治体では2025年度にGIGAスクール端末の大規模更新・処分の時期を迎えており、新たな技術インフラ整備への取り組みが進行中です。

生成AIの利活用に関するガイドライン

- 文部科学省は2024年12月に、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表。教育現場における生成AIの適切な使用や避けるべき行為を明文化しました。

- その後、科学技術振興機構なども指導支援教材を提供し、生成AIの教育利用支援を進めています。

教員の処遇改善と時間外勤務の抑制

- 「教職調整額」を給与に一律4%から最大10%へ段階的に引き上げる改正給特法案が成立し、月平均残業時間を2029年度までに約30時間にすることを目標とした体制が添えられています。

熱中症対策の強化

- 学校における熱中症事故防止に向けて、暑さ指数(WBGT)などを用いた活動判断やガイドライン活用の徹底が文部科学省から依頼されています。

現状の問題点と課題

- 不登校・いじめが増加しており、精神的ケアや早期介入の体制の整備が急務。

- 部活動改革に際し、地域資源との連携構築や安全管理、指導人材の確保が課題。

- ICT活用(GIGA構想)は進むが、教員の指導力底上げや不均衡な導入状況への対応が不可欠。

- 生成AIの活用では、教育倫理や著作権配慮、教員・生徒のAIリテラシー醸成が重要。

- 教員の労働環境改善には進展があるものの、現場には依然として多忙な勤務状況が残っている。

- 熱中症対策はガイドライン整備が進む一方、現場での継続的な運用が求められる。

今後の課題と展望

- 精神的なサポートや地域・家庭・医療との連携強化による不登校・いじめ対策の深化。

- 地域クラブとの協働運営を円滑に進めるための安全面・指導体制・移行時期の調整が鍵。

- 教員へのICT・AI研修の充実と、地域間格差の是正。

- 教育成果と倫理を両立する、生成AIを取り入れた新しい学びのスタイルの模索。

- 教員の働き方改革継続—残業抑制と学校業務支援体制のさらなる拡充。

- 気象変動対応も踏まえた柔軟な運営体制の構築(屋外授業の制限や安全確保など)。

就職・キャリアに役立つ視点

- ICT・AIスキルの習得は、教育業界のみならず教育関連企業(EdTechなど)でも強みとなります。

- 児童生徒支援への理解(特に不登校・いじめなど)は、スクールカウンセラーや地域支援の分野で活かせます。

- 部活動改革や地域連携に関心があれば、自治体・NPO・地域クラブとのコラボ型教育にも携われます。

- 教育政策や労働環境改善の動向理解は、教職希望者だけでなく政策職志望者にも役立ちます。

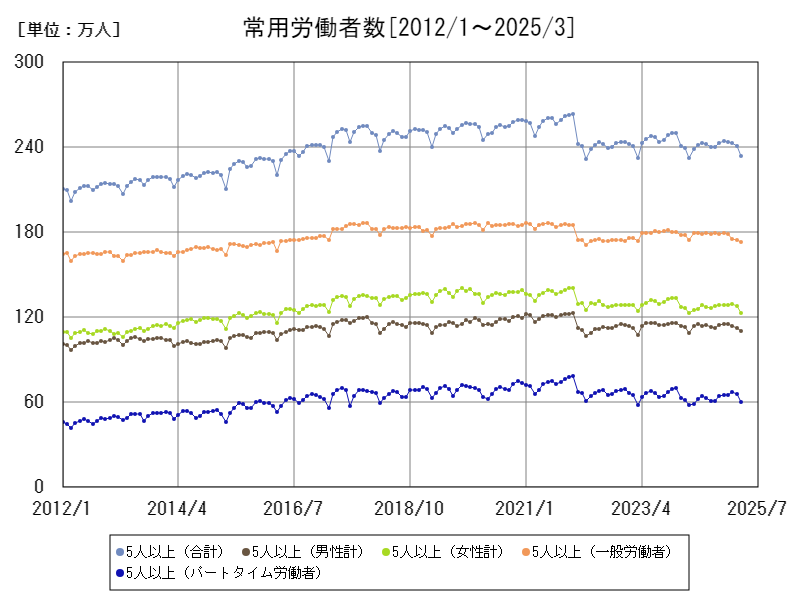

学校教育の常用労働者数

常用労働者数は、2012年から2025年にかけて緩やかな増減を繰り返しつつ推移しました。最も多かったのは2021年12月の263万人で、これはコロナ禍における教育現場の対応強化や、ICT導入に伴う人員の一時的増加が背景にあると考えられます。

しかし、その後は減少傾向に転じ、2025年3月時点ではピーク比で88.7%にあたる約233万人程度となっています。この減少には、少子化による児童・生徒数の減少、教職員の定年退職と後継者不足、自治体の人件費削減などが複合的に影響していると推察されます。

また、非正規教職員の割合が増加傾向にあることも、常用労働者数(=主にフルタイム雇用)の低下に寄与している可能性があります。教育現場では慢性的な人手不足と業務負担の増大が問題視されており、今後は待遇改善や人材確保策が不可欠です。長期的には、教育の質と人材育成の両立をいかに図るかが問われる局面となっています。

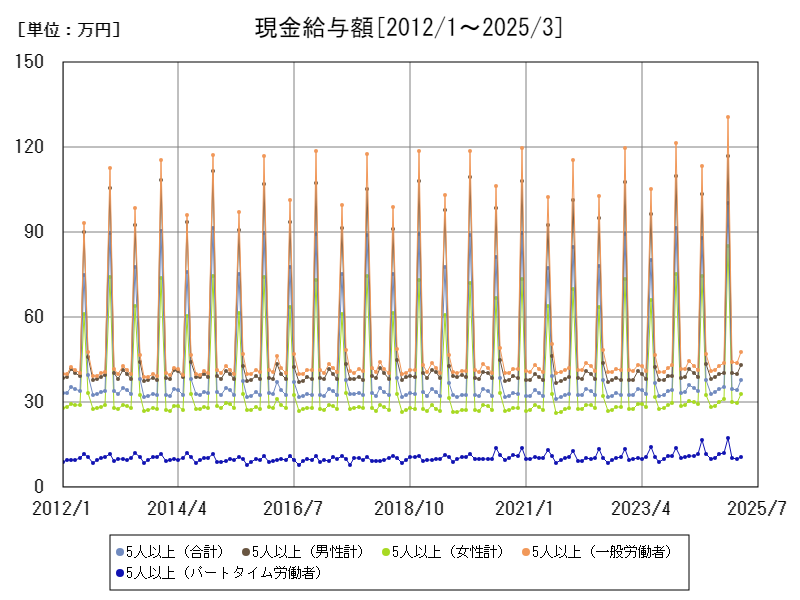

月別の現金給与額

現金給与額については、2012年から2025年にかけて長期的な変動が見られます。特に2024年12月には131万円というピークを記録しており、これは年末手当(ボーナス)を含む一時的な増加によるものと考えられます。この水準は教職員の給与水準が一定の安定性を保っていた時期を反映しています。

しかし、2025年3月時点ではピーク比36.5%の水準に落ち込み、大きな減少が確認されます。これは年度末の賞与等が含まれない月の特徴でもありますが、同時に教職員数の減少や平均労働時間の縮小、非正規化の進行など、構造的な要因も影響している可能性があります。

また、近年は少子化による教育予算の再配分や、教員の働き方改革による残業時間の削減も進められており、これらが現金給与の総額に抑制的に作用していると見られます。今後も給与総額は月別で大きく変動する傾向が続くと予想され、教育現場における人材確保と処遇改善のバランスが重要な課題となっています。

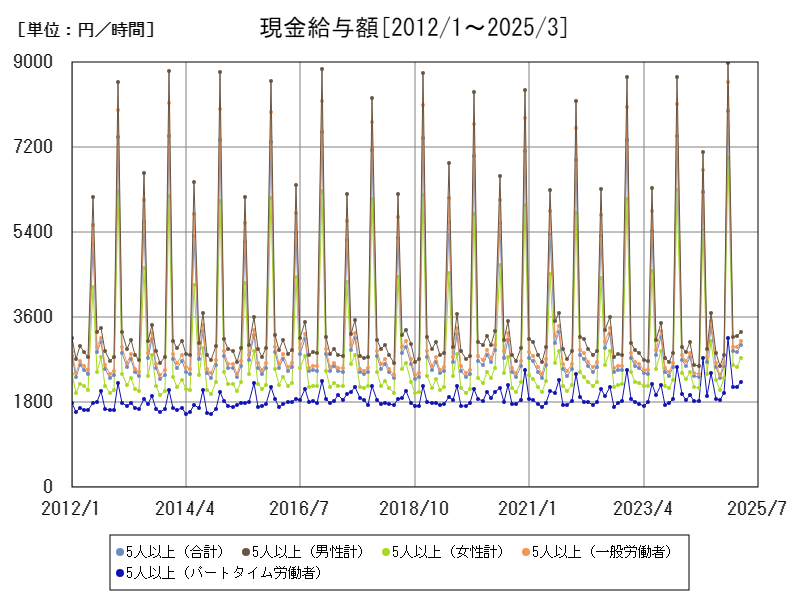

男女別、雇用別の時給

時給は、2012年から2025年にかけて大きな変動を見せています。2024年12月には1時間あたり8,980円という過去最高額を記録し、これは年末賞与など特別手当を含めた一時的な上昇とみられます。この月はボーナス月に該当するため、労働時間が比較的少ない一方で支給額が多く、時給ベースで高く出やすい傾向にあります。

一方、2025年3月時点ではピーク時の36.7%の水準に落ち込み、時給は大幅に減少しています。これは一時金の反映がない通常月の特性によるものですが、加えて労働時間の増加や、全体の給与水準の横ばい、教職員構成の変化(若年層や非正規の割合増加)なども影響していると考えられます。

また、教育現場では働き方改革の一環として長時間労働の是正が進んでおり、超過勤務の抑制がなされている点も時給単価に影響を与えています。今後は、給与体系の透明化とメリハリある報酬制度の整備が、教職員の確保とモチベーション維持において重要となるでしょう。

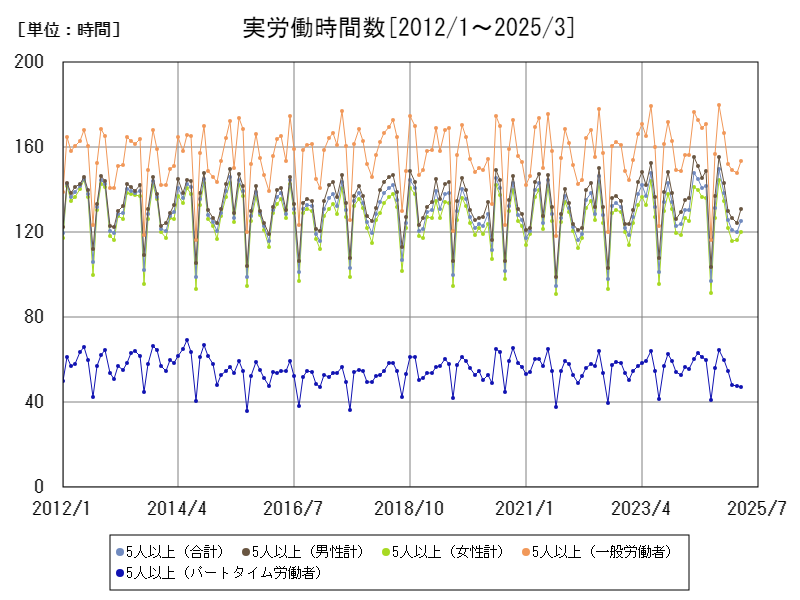

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数は、2012年から2025年にかけて緩やかな変動を伴いつつ推移してきました。中でも2024年10月に記録した180時間は過去最大であり、年度後半の行事や進路指導、定期試験準備など業務の繁忙期が重なったことによる労働時間の増加と考えられます。

しかし、2025年3月時点ではピーク比で85.4%の水準となっており、労働時間は約153時間に減少しています。この背景には、教職員の働き方改革の進展が大きく影響していると見られます。特に長時間労働の是正や業務の効率化が推進され、部活動の外部委託やICTの活用などにより教員の負担軽減が図られています。

また、年度末は学校現場において比較的授業や行事が少なくなるため、構造的に労働時間が抑えられる傾向にあります。一方で、非正規教員や短時間勤務者の比率が増えていることも、総実労働時間の減少に寄与している可能性があります。

コメント