日本の鉄道業は、高い安全性と定時運行で世界的評価を受けるインフラ産業です。近年は自動運転技術の導入やICカードの利便性向上、新幹線の延伸などが進展しています。一方、地方路線の赤字やインフラ老朽化、自然災害への対応などが課題となっています。今後はデジタル化・スマート化や観光資源としての再活用、環境配慮型の運行が重要です。就職面では技術職からサービス職まで幅広い職種があり、資格取得や語学力が評価される傾向にあります。安定性と社会貢献性の高い業界として若者に注目されています。

鉄道業の産業構造と全体的な特徴

日本の鉄道業は、高い定時運行率・安全性・技術力を誇り、世界的に評価されています。

特に新幹線はその象徴であり、「世界一正確な公共交通機関」として知られています。都市圏ではJRや私鉄、地下鉄が複雑かつ効率的なネットワークを形成し、通勤・通学・観光に不可欠な存在です。

また、鉄道事業者の多くは、駅ナカビジネス、不動産、ホテル運営、観光業などにも展開しており、多角化経営が進んでいます。

最近の話題と重要な出来事

新幹線の新型車両導入と整備拡大

東海道・山陽新幹線では、次世代車両「N700S」の導入が進み、省エネ・快適性が向上しています。北陸新幹線は2024年に敦賀延伸が実現し、地域活性化への期待が高まっています。

無人運転・自動運転技術の導入

都市部を中心に、自動運転試験が進行中です。つくばエクスプレスやゆりかもめなどでは既に自動運転が実用化されており、今後は在来線でも導入が検討されています。

ICカードの相互利用拡大とキャッシュレス化

交通系ICカード(Suica、PASMOなど)の相互利用やQRコード決済導入が進み、利便性がさらに向上しています。

現状の問題と社会的課題

地方路線の赤字と廃線問題

人口減少と利用者減により、地方鉄道の採算悪化が深刻です。JR北海道やJR四国をはじめ、廃線や減便が続いています。自治体との協議・第三セクター化などが模索されています。

インフラの老朽化

駅舎・線路・車両などの老朽化対策が喫緊の課題です。安全運行を維持するためには、維持管理費用と人員の確保が重要です。

災害・気候変動への対応

豪雨・台風・地震などの自然災害による運休・遅延が増加。災害に強いインフラ整備や運行体制の見直しが求められています。

今後の課題と展望

デジタル化・スマート鉄道の推進

IoT・AI・ビッグデータを活用したスマートメンテナンス・ダイヤ最適化・乗客分析が進められています。少人数でも安全運行を維持する体制づくりが重要です。

観光鉄道としての再活用

地方鉄道では、観光列車やイベント列車を通じて地域経済活性化を図る動きも強まっています。インバウンド需要も再び高まりつつあり、鉄道を起点とした地域振興が期待されています。

環境対応とサステナブル交通への貢献

鉄道はCO₂排出が少ない交通手段であり、環境に優しいインフラとして今後も重視されます。再生可能エネルギー活用や電動車両の導入も進んでいます。

就職に役立つ情報とキャリア展望

求められる人材像

鉄道業界では多様な職種があり、以下の人材が特に求められます。

- 技術系(電気・機械・土木・システム)

- 運輸系(運転士・車掌・駅係員)

- 事務系(経営企画・地域連携・マーケティング)

- 観光・サービス系(インバウンド対応・案内スタッフ)

また、語学力(英語・中国語など)やICT知識があると採用面で有利です。

労働環境と待遇

大手私鉄・JRグループなどでは福利厚生が充実しており、給与水準も安定しています。一方、地方の小規模事業者では人手不足や待遇の格差が課題となる場合もあります。

キャリア形成と資格

- 運転士・車掌:社内試験に合格し、実務経験を経て就任

- 技術職:技術士・電気主任技術者・鉄道車両整備技能士などの資格が活かされます

- 駅業務・接客:サービス介助士なども評価されます

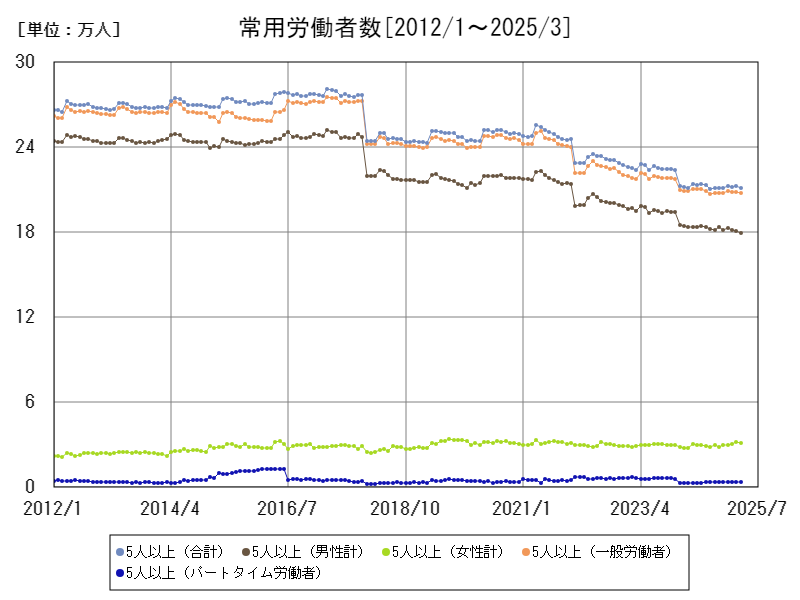

鉄道業の常用労働者数

日本の鉄道業における労働者数は、2017年4月に28.1万人と過去最大を記録しました。この背景には、インバウンド需要の拡大や都市圏での鉄道利用者の増加、さらに新路線の開業やサービス拡充に伴う人員増強が進められたことが挙げられます。また、駅サービスや安全管理の強化、バリアフリー化対応など、現場対応の人手需要が高かった時期でもありました。

しかし、2020年以降は新型コロナウイルスの影響により、鉄道利用者数が大幅に減少し、それに伴って収益が悪化しました。この結果、一部鉄道会社では新規採用の抑制や業務の外部委託・合理化が進められ、労働者数は減少傾向に転じました。2025年3月時点では、ピーク時の75.1%にまで低下しています。

加えて、鉄道業は他の産業に比べて高齢化が進んでおり、退職者の増加も人員減少の一因となっています。さらに、深夜勤務や不規則なシフトといった労働環境の厳しさから、若年層の採用が難しくなっている実情もあります。一方で、近年は自動改札や運転支援システムの導入などにより、業務の省力化・自動化も進められつつあり、人手依存の構造そのものが変化し始めています。

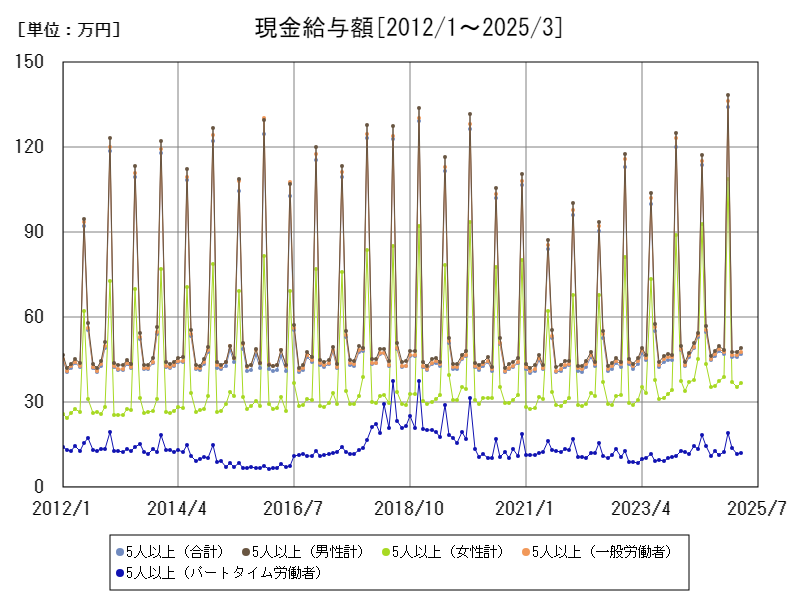

月別の現金給与額

給与総額は、安定した給与水準が特徴であり、長年にわたり安定的に推移してきました。特に2024年12月には、年末賞与や一時金の影響により、総額は過去最高の138万円を記録しました。これは鉄道業界がコロナ禍からの回復期に入り、利用者数や収益が回復傾向にあったこと、さらには労働者の処遇改善を目的とした一時的な賃金引き上げが影響していると考えられます。

しかし、2025年3月にはピーク時の35.4%にあたる水準にまで急減しており、これは12月と3月の間に見られる典型的な季節変動によるものです。年末には賞与や特別手当が多く支給される一方で、3月はそれらが反映されないため、実質的な月収分のみが統計に現れることになります。

鉄道業は公共性の高いインフラ産業であるため、比較的正社員比率が高く、長期雇用が前提となる安定した職場が多い一方で、近年は運転士や駅員などの要員不足、シフト勤務の厳しさ、深夜業務による労働環境の課題も浮上しています。また、民営化以降は企業間での待遇格差も見られ始めており、処遇改善への要求も高まっています。

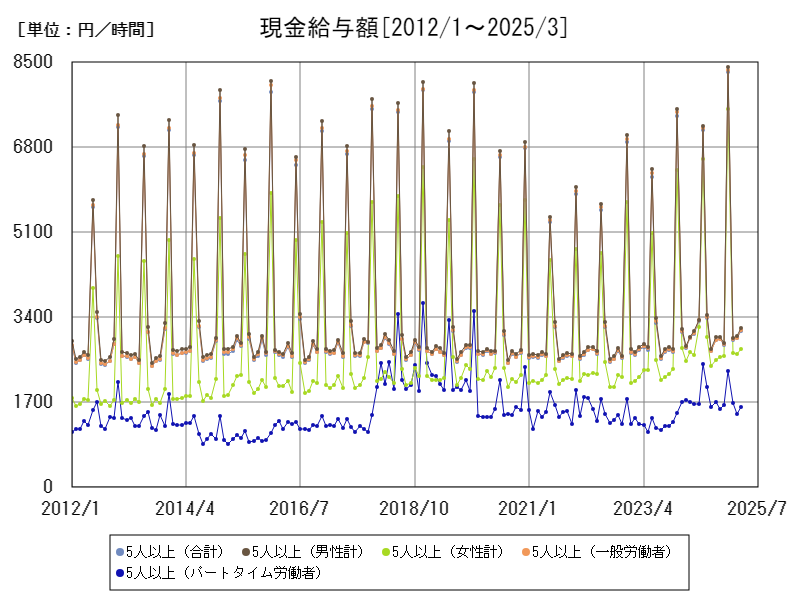

男女別、雇用別の時給

日本の鉄道業における時給の推移を見ると、全体的に安定した傾向を示しつつも、年末賞与や一時金が反映される時期には大きな上昇が見られます。特に2024年12月には、1時間あたりの時給が過去最高の8,410円を記録しました。この高水準は、年末の賞与や特別手当が一時的に加算されたこと、さらに近年の人材確保のための賃上げ傾向が反映された結果といえます。

しかし、2025年3月にはその水準がピーク時の37.8%にまで急落しており、これは鉄道業における「季節変動」の大きさを示しています。12月は賞与の支給が集中するのに対し、3月は通常賃金に戻るため、名目上の時給が大きく低下する構造です。この傾向は鉄道業に限らず多くの業種でも見られますが、鉄道業は賞与比率が高いことからその差が特に顕著です。

また、鉄道業は他のサービス業に比べて基本給が高めに設定されており、正社員比率も高いため、平均時給も高水準で推移しています。一方で、少子高齢化や利用者減少に伴い、収益が圧迫される中で、今後の賃金維持には課題もあります。労働環境の厳しさから若年層の志望離れも進んでおり、賃金以外の待遇改善や働き方の柔軟性も問われています。

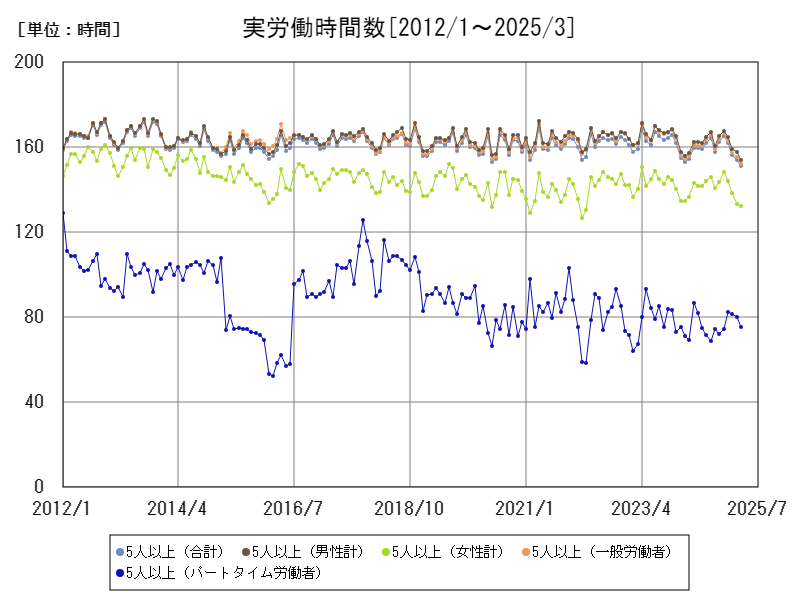

男女別、雇用別の労働時間

1人当たりの月間労働時間は、2012年11月に過去最大の173時間を記録しました。この時期は、震災復興需要や都市圏での輸送需要が高まっていた背景もあり、保守点検・運行管理・駅務などの人手が必要とされ、結果的に長時間労働となる傾向がありました。

その後、鉄道業界は働き方改革の推進や深夜労働の見直し、過労防止策などを受け、徐々に労働時間の是正が進められてきました。とりわけ、安全性と公共性が求められる業種であることから、労働時間の管理やシフト体制の整備が他産業に比べて厳格に行われるようになっています。

2025年3月時点では、労働時間はピーク時の約89%に相当する約154時間となっており、一定の水準で推移しています。これは長時間労働の削減が進んでいる一方で、運転士や保守員など、限られた専門人材に依存する業務が多いため、大幅な労働時間削減が難しい構造も影響しています。

コメント