日本の労働者派遣業は、企業の柔軟な人材活用手段として拡大してきた一方、待遇格差や雇用の不安定さといった課題も抱えています。男性派遣労働者は製造業やIT系に多く、かつては高時給傾向にありましたが、近年は労働時間や給与の低下が見られます。女性は事務職や短時間勤務に多く、柔軟性がある反面、社会保障や待遇面での不利があります。常用型派遣は安定性があるものの、登録型は不安定で、景気に大きく左右されます。法改正により「同一労働同一賃金」やキャリア支援が進みつつありますが、格差是正や社会的支援の充実が今後の課題です。

派遣労働の位置づけと現状

労働者派遣業は、企業の人材ニーズに柔軟に対応する仕組みとして1990年代以降拡大してきました。短期的な人手不足対応や専門スキルの確保手段として重宝される一方、雇用の不安定性や待遇格差などが長年の課題とされてきました。2020年代に入り、働き方改革や同一労働同一賃金の法制化が進む中で、派遣労働の役割と課題は再び注目を集めています。

男女別の特徴と課題

男性派遣労働者の特徴と課題

男性派遣労働者は製造業やIT系など、専門性や体力を要する分野での就業が多く、以前は比較的高い時給・労働時間が見られました。しかし近年は景気後退や業務の簡素化により、時給・労働時間ともに減少傾向が続いています。また、正社員転換の機会が少なく、キャリア形成の不安定さが課題となっています。

女性派遣労働者の特徴と課題

女性派遣労働者は事務職・販売職などを中心に広く活躍しています。家庭との両立を重視して短時間勤務を選ぶ人も多く、柔軟な働き方ができる一方で、非正規としての立場が賃金や社会保障の面で不利になりがちです。育児や介護との両立を支援する制度の整備が求められています。

雇用形態別の傾向と問題

常用型派遣の現状と課題

常用型派遣は派遣会社に無期雇用され、一定の安定性が確保される雇用形態ですが、まだ全体の一部にとどまっています。待遇改善が進む一方で、配属先とのミスマッチやキャリア開発の難しさが指摘されています。

登録型派遣の拡大と脆弱性

登録型派遣は必要に応じて契約される雇用形態で、フレキシブルな反面、仕事がなければ収入がないという不安定性が大きな問題です。とくにコロナ禍では派遣契約の打ち切りが相次ぎ、雇用のセーフティネットの脆弱さが露呈しました。

制度改革と今後の展望

近年、派遣法改正により「同一労働同一賃金」や「無期転換ルール」などが導入され、待遇の平準化が図られています。また、キャリアアップ支援措置の義務化により、教育訓練や資格取得の支援も広がりつつあります。

今後は、より持続可能な働き方を実現するために、派遣労働者のキャリア形成支援、賃金の安定、そして社会保障制度との連携強化が必要不可欠です。

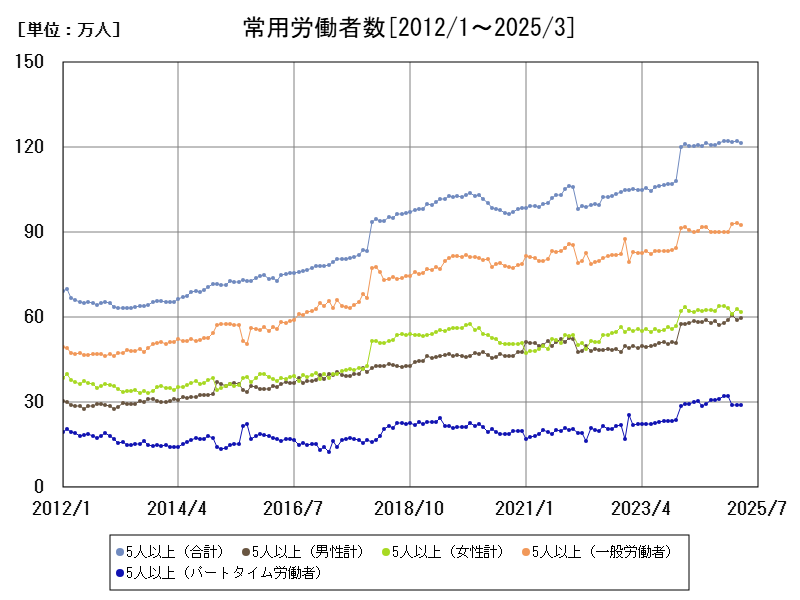

労働者派遣業の常用労働者数

労働者派遣業は、日本の労働市場において重要な役割を果たしており、その常用労働者数は長年にわたって変化してきました。2012年から2025年の間に、派遣労働者の数は大きく増加し、特に2024年12月には122万人というピークを記録しました。しかしその後、この数字はピーク時の99.4%にまで減少しました。

この数値の背景には、日本の経済や労働市場の構造変化が影響しています。派遣労働者の増加は、企業が柔軟な労働力を必要とする際に派遣業者を利用する傾向があることを反映しています。経済の拡大期には需要が高まり、派遣労働者の需要も増加しましたが、景気後退や経済の不確実性が増すと、企業は労働力コストの削減を模索する傾向が強まります。

また、派遣労働者の使用に関する法規制の変化もこの動向に影響を与えています。政府の労働法改正や派遣労働者の待遇向上をめざす動きがある一方で、企業側は柔軟な雇用形態の維持を求める声もあります。

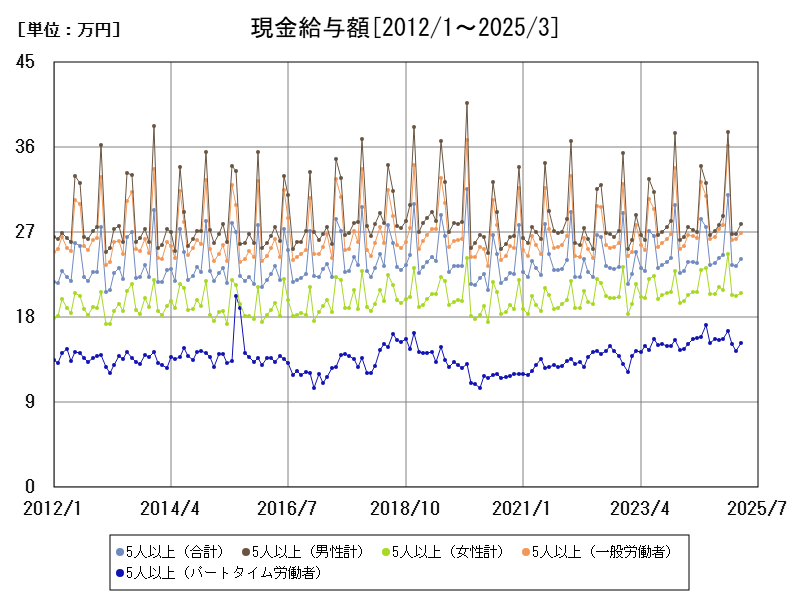

月別の現金給与額

現金給与額の総額は、2012年以降、景気や雇用環境の影響を受けて変動してきました。特に2019年12月には40.7万円というピークを記録し、派遣業界全体としても好調な局面でした。この時期は、企業の人手不足感が強く、労働力確保のために派遣社員の待遇を改善する動きが見られた時期と重なります。

しかしその後、給与総額は大きく減少し、直近ではピーク比68.4%にまで低下しています。この背景にはいくつかの要因が考えられます。第一に、2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞が派遣業界に打撃を与え、特に非正規雇用層に対する需要が縮小した点が挙げられます。第二に、業務内容の変化や低賃金の仕事へのシフトにより、男性派遣労働者の給与水準が押し下げられた可能性があります。

また、近年は高齢層や女性の派遣労働参加が進む一方で、比較的高給与を得ていた男性派遣労働者の割合が減少したことも、総額低下の一因と見られます。加えて、派遣労働に対する規制強化や同一労働同一賃金の施行も、企業の人件費見直しに影響を与えたと考えられます。

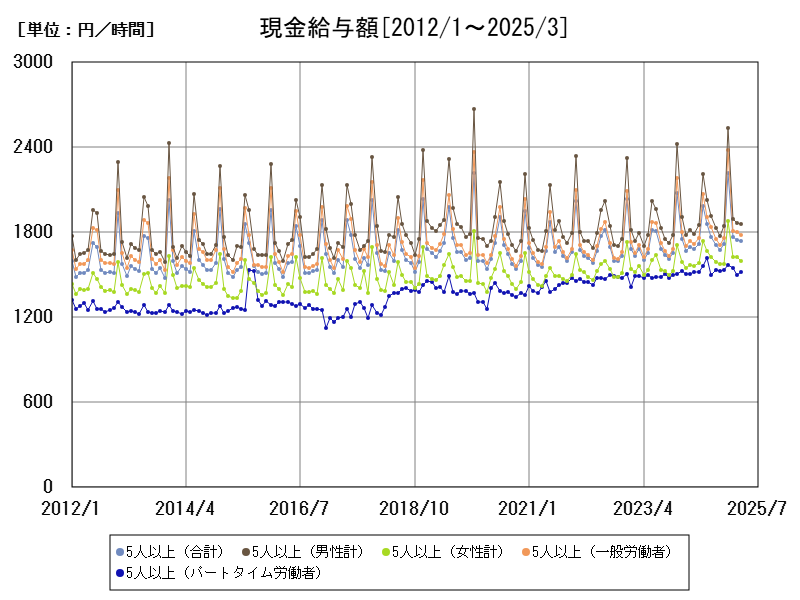

男女別、雇用別の時給

時給は、2012年からのデータを見ると緩やかな上昇傾向をたどり、2019年12月に2670円/時間というピークに達しました。この背景には、当時の人手不足や即戦力となるスキルを持つ男性派遣労働者への需要の高まりがあり、企業が高めの時給を提示することで人材を確保しようとする動きが見られました。

しかしその後、2020年以降の新型コロナウイルスの影響によって経済活動が停滞し、派遣需要も大きく減少。とくに製造業やサービス業など、派遣の多い業種で業務縮小や雇止めが相次ぎました。現在の時給はピーク時の69.6%にまで下がっており、派遣労働者の待遇の悪化が顕著となっています。

この時給の低下には、単に景気後退の影響だけでなく、派遣先業種の構造変化も影響しています。高単価の専門職から、比較的単純作業中心の職種へと派遣業務の内容がシフトしたことで、時給全体が押し下げられる結果となりました。

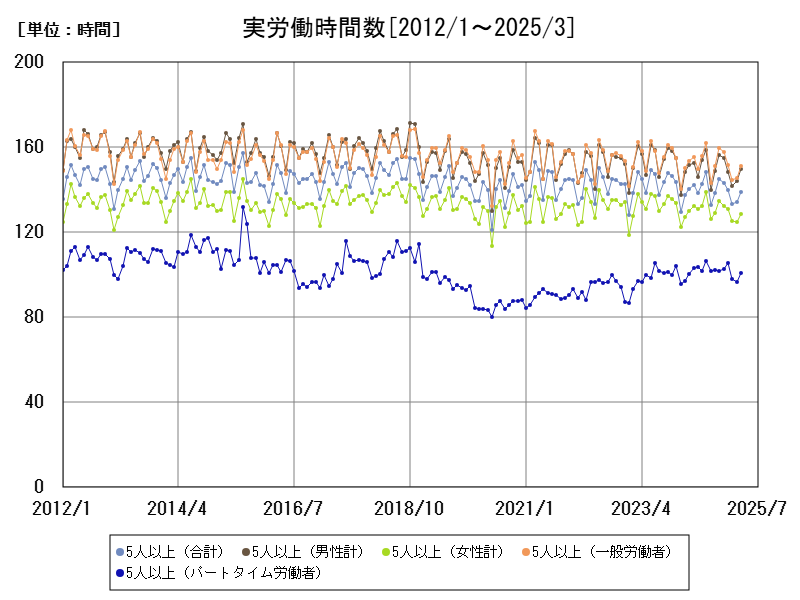

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数は全体的に増加傾向にあり、2018年10月には171時間というピークを記録しました。この時期は景気の回復基調が続き、製造業や建設業などで派遣労働者の稼働時間が増加したことが背景にあります。企業が恒常的な人手不足に直面し、派遣社員の勤務時間を延ばすことで対応していた傾向が見られました。

しかし、2019年以降は労働時間が徐々に減少し、現在はピーク時の87.3%にあたる水準にとどまっています。この減少の要因としては、まず2020年以降の新型コロナウイルスの影響が挙げられます。感染拡大による業務縮小や休業、在宅勤務の普及などにより、派遣労働者の就業時間が減少しました。

加えて、働き方改革の進展により、企業側の長時間労働是正の動きが強まり、派遣社員にも適用されるようになったことが、労働時間の抑制につながったと考えられます。また、労働者側の働き方の多様化や短時間勤務志向の高まりも、全体の平均時間に影響を与えています。

コメント