織物・衣服・身の回り品小売業は、女性労働者が多く従事する業界であり、パートやアルバイトなどの非正規雇用が主流です。女性は短時間勤務が多く、昇進や賃金面での課題を抱えています。一方、男性労働者は正社員や管理職として働く傾向がありましたが、近年はポストの減少や待遇の伸び悩みにより業界離れが進んでいます。全体として、正規雇用は減少し、非正規が中心となる中で、雇用の安定性や賃金格差が問題となっています。今後は、柔軟な働き方の導入、スキル評価制度の整備、EC対応といった業界構造の改革が求められており、多様な人材の活用が不可欠です。

衣服小売業の産業構造と全体的な特徴

1. 市場の回復とEC化の進展

コロナ禍の落ち込みから徐々に回復し、既存店の回復とECの伸長が同時に進んでいます。経済産業省データ等を踏まえると、アパレル分野のEC化率は上昇しており(例:2023年は約22.9%)、実店舗での“体験”需要(試着・イベント・ポップアップ)が再び注目されています。 大塚商会

2. 商品トレンドの二極化(低価格×高付加価値)

低価格で頻繁に買い替えられるファストファッションと、品質・サステナ性や機能性(リカバリーウェア/高機能素材)を前面に出す高付加価値ブランドの両方が存在感を強めています。特にリカバリー系や機能服は成長分野と見なされています。 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

3. SNS/動画マーケティングとD2Cの加速

インフルエンサーマーケや短尺動画での訴求、ブランド直販(D2C)強化が顕著。若年層向けブランドはTikTok/Instagram発の取り組みで売上を伸ばしています。

現状の問題(直面している課題)

1. 人手不足とオペレーション負荷

実店舗・物流・カスタマーサポートともに人手不足が続き、急な繁忙期やシーズン切替での負担が大きいです。これがサービス低下や過重労働につながる事例もあります。

2. 在庫の最適化と大量廃棄問題

需要予測の失敗や製造発注の誤差での余剰在庫、返品率の高さが利益を圧迫し、廃棄問題につながり社会的批判にもなっています。サステナビリティへの対応が経営リスクにもなっています。

3. 価格競争とマクロ経済の影響

円安や原材料高、エネルギーコスト上昇がコストを押し上げる一方、消費者は価格に敏感であり収益性確保が難しい状況が続いています。

4. DX対応の遅れ(“2025年の崖”の懸念)

基幹システムや業務プロセスのデジタル化が遅れると、競争で不利になりやすい。EC拡張・データ利活用・AI導入が必須となる局面です。

今後の課題

1. オムニチャネル体制の高度化

実店舗とECをシームレスに連携(クリック&コレクト、在庫のリアルタイム同期、店頭データの蓄積)して顧客体験を向上させる必要があります。

2. サステナビリティ/循環型ビジネスの実装

リサイクル、リユース、サブスク(レンタル)、修理サービスなど「循環」をビジネスモデルに組み込むことが求められます。ブランド価値や規制対応の観点からも重要です。 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

3. データ・AIを活用した効率化

需要予測、パーソナライズ接客、価格最適化、在庫最適化にAIを使い、発注・生産と連動させることが競争力のカギになります。

4. 人材育成と働き方改革

接客スキルに加えてデジタル・マーケ知識が必要。短時間・シフト柔軟性、業務自動化で人手不足を補い、定着率を上げる施策が必要です。

就職に役立つ情報

1. 需要の高い職種(今すぐ役立つ)

- EC運用/デジタルマーケ:SNS運用、広告運用(SNS/検索)、CRM運営。D2Cや自社ECの担当は高需要。

- データ/需給分析(アナリスト):在庫最適化や需要予測でデータ分析できる人材は強い。

- 商品企画/MD(マーチャンダイザー):トレンド把握と発注設計の能力が重要。

- サプライチェーン/生産管理:コスト管理と短納期対応で優位性を出せる。

- 店舗マネジメント/接客:OMO(Online-Merge-Offline)対応ができる店長は評価されやすい。

(※これらの領域は業界全体のDX化・EC化に伴って求人需要が高まっています)。 ec-force.comjp.shopline.com

2. 求められるスキル(習得優先度)

- デジタルスキル:Google Analytics / ECプラットフォーム(Shopify等)/ 広告プラットフォームの基礎運用。

- データリテラシー:Excel上級、SQLの基礎、簡単なPythonでのデータ処理。

- マーケティング実務:SNSコンテンツ制作・KPI設計・ABテスト経験。

- 商品力理解:素材・縫製・サイジングの基礎知識(MD志望者向け)。

- 接客・コミュニケーション:店舗では今も不可欠。顧客の購買動機を引き出す力。 Find Model

3. 実務で差がつく行動(短期で実践できる)

- 自分でSNSアカウントを作り、短尺動画やUGCキャンペーンを企画・投稿して実績を作る。

- 小さなECサイト(Shopify無料トライアル等)で商品登録→広告運用→売上計測を試し、成果の数値をポートフォリオ化する。

- リモートワークやシフト勤務の経験があるなら、それを活かした「業務自動化」「改善提案」の事例を作る。

- アパレル企業向けのボランティアやインターン、展示会での運営経験など“現場”での実務経験を優先。 ec-force.com

4. 履歴書・面接での立て方(実践例)

- 「課題→施策→成果(数値)」で簡潔に伝える。例:「SNS投稿を改善してCTRが×%向上/EC売上が×万円増」。

- DXやデータ分析の取り組みは具体ツール名やKPIで示す(GA、Shopify、Excelピボット、SQLなど)。

- 接客志望は「顧客対応での具体事例(クレーム対応・売上貢献)」を数字で示すと説得力が増す。

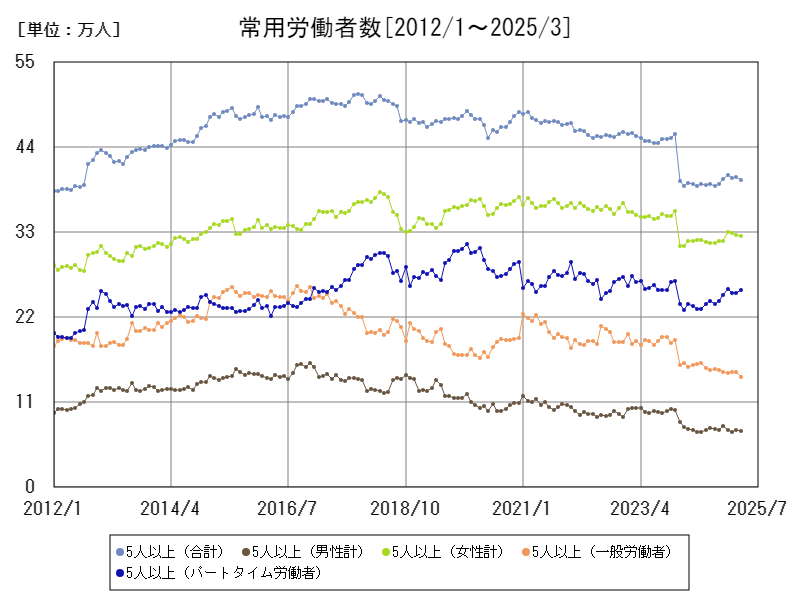

衣服小売業の常用労働者数

常用労働者数について、2012年から2025年の間での特徴や傾向を考察すると、業界全体の労働者数は2017年11月にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。ピーク時に比べて、現在の労働者数は78.2%となっており、この数値は業界の構造変化や経済環境の影響を反映しています。

特に注目すべき点は、消費者の購買行動の変化が業界に与えた影響です。オンライン販売の拡大や大手チェーン店の台頭により、従来の小売店舗の需要が減少しました。また、消費者の価値観の変化に伴い、価格競争が激化し、労働者の雇用条件にも影響を及ぼしました。これにより、小売業で働く人々の安定した雇用環境が一部に揺らぎを見せています。

さらに、技術革新や自動化の導入が進み、業務の効率化が図られる一方で、一部の職種や地域では雇用の不確実性が増しています。特に地方の小規模な小売業者は、大手チェーンとの競争や地域経済の停滞が課題となっており、労働者の求職状況にも影響を及ぼしています。

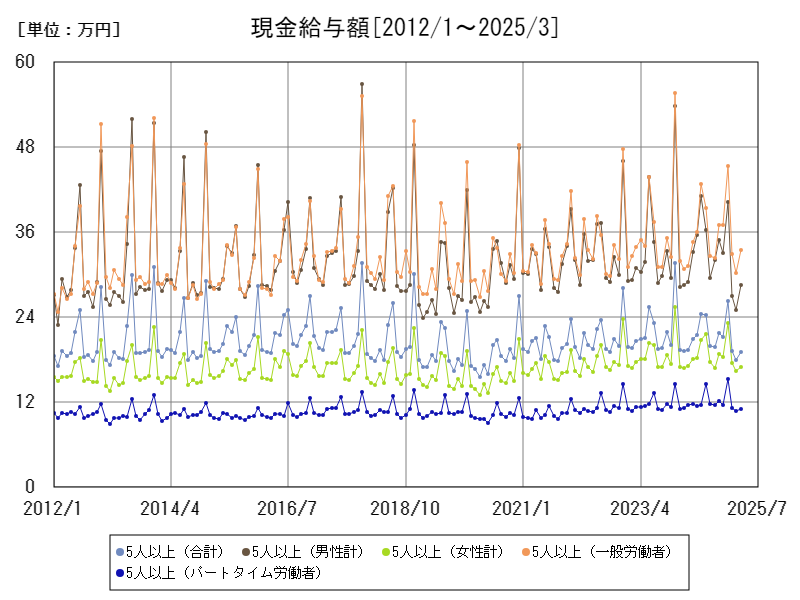

月別の現金給与額

現金給与額の総額は、2017年12月に56.9万円でピークを迎えた後、減少傾向が続いており、2025年3月時点ではその水準の約50.1%にまで落ち込んでいます。この傾向は、同業界における経済環境や雇用構造の変化を象徴するものといえます。

まず、消費者の節約志向やファストファッションの浸透、EC(電子商取引)の普及などにより、従来型の小売業は売上が伸び悩み、利益の圧縮が続きました。これにより企業は人件費の抑制に動き、特に給与水準が高くなりやすい男性正社員の待遇に影響が及んだと考えられます。

また、労働者の構成変化も見逃せません。業界全体でパートやアルバイトなど非正規雇用の比率が高まり、正規雇用の男性労働者数が減少したことが、現金給与総額の縮小につながっています。給与水準の低下に加え、労働時間の短縮や業務の簡素化も影響を与えたと見られます。

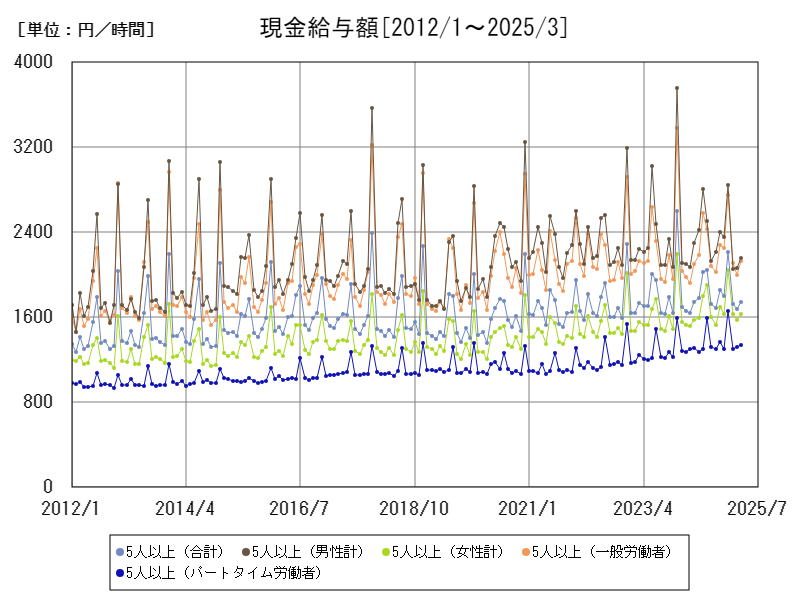

男女別、雇用別の時給

現金給与額の時給は、2023年12月に3,760円という過去最高を記録しましたが、2025年3月時点ではその57.5%にまで減少しています。この動向は、業界の労働環境や雇用形態の変化、経済構造の転換を反映しています。

まず、2023年の時給急上昇は、一時的な人手不足や最低賃金の引き上げ、物価上昇による名目賃金調整の影響が大きかったと考えられます。また、年末商戦など季節要因で高時給の短期契約が増えたことも一因と見られます。

しかしその後、2025年にかけて時給水準が急速に落ち込んだ背景には、業界全体の売上低迷や雇用の質的変化が挙げられます。高時給のフルタイム男性社員が減り、代わって低賃金のパート・アルバイトへの依存が強まったことで、平均時給が押し下げられました。また、業界再編や中小企業の廃業により、高賃金のポストが失われたことも影響しています。

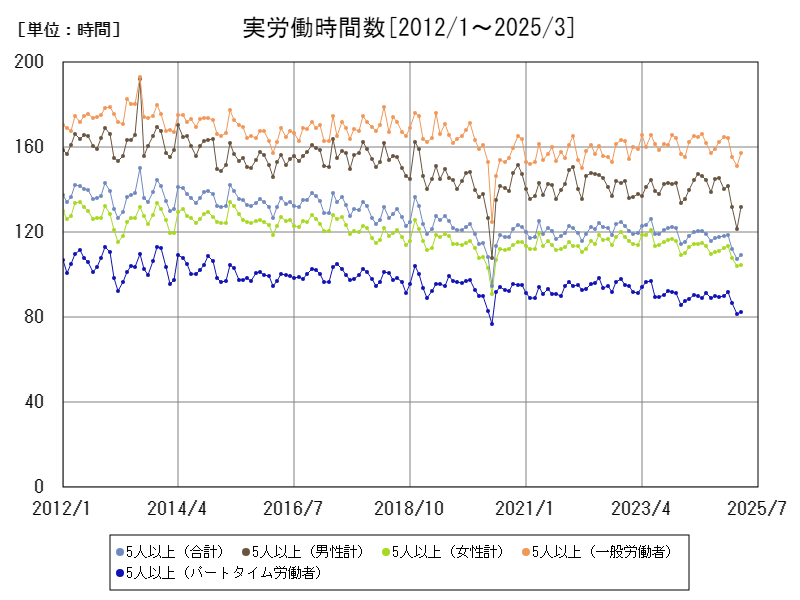

男女別、雇用別の労働時間

一般労働者の実労働時間数は、2013年7月に193時間というピークを記録しましたが、2025年3月時点ではその81.6%にまで減少しています。この変化は、労働環境や業界構造、働き方改革の影響を反映したものと考えられます。

まず、労働時間の減少には、政府による「働き方改革」や労働基準法改正による残業規制の強化が大きく影響しています。小売業界でも、長時間労働の是正と従業員の健康管理が重視されるようになり、業務の効率化やシフト制の導入が進みました。その結果、実労働時間は徐々に短縮されていきました。

また、業界全体の売上や店舗数の減少も背景にあります。EC(電子商取引)の台頭により、実店舗の来客数が減少し、業務量そのものが縮小したため、労働時間も抑制される傾向にあります。これに伴い、フルタイムの勤務形態よりも、短時間勤務のパートタイマーやアルバイトへの依存度が高まったことも、労働時間の平均を引き下げる要因となっています。

コメント