日本の老人介護事業は団塊世代の後期高齢化で需要が急増し、人材不足が最大の課題となっています。2024年度介護報酬改定では処遇改善の一本化やLIFE活用強化が進み、2025年4月からは外国人材の訪問介護従事が解禁されました。科学的介護とDXの推進により業務効率化と質の向上が求められる一方、小規模事業所は対応負担が大きい現状です。就職面では、介護福祉士資格やLIFE運用力、在宅支援の実務スキルが評価され、処遇改善の仕組みやICT活用度を見極めることがキャリア形成に有効です。

日本の老人介護事業「いま」の全体像

- 団塊世代が75歳以上になり需要は一段と拡大。政府推計では、必要介護人材は2025年度末に約245万人規模まで増やす必要があるとされ、人手不足が最重要課題です。厚生労働省

- 2024年度の介護報酬改定は+1.59%(うち処遇改善0.98%)。処遇改善の一本化や光熱水費の見直し等も合わせ、現場の賃上げ・経営安定をねらう改定でした。

最近のトピック・重要な出来事

- 2024年度 介護報酬改定の実施

処遇改善の一本化、LIFE関連加算の要件整理、栄養・口腔・リハ機能の一体的取り組みの強化などが進展。 - 訪問介護への外国人材拡大(2025年4月開始)

初任者研修修了+原則1年以上の実務経験のある技能実習生・特定技能1号等について、条件付きで訪問系サービス従事を容認。事業所側の研修・同行期間の設定、ハラスメント防止、ICT等の支援体制整備が義務付けられています。 - 科学的介護・DXの加速

LIFE(科学的介護情報システム)の活用拡大やフィードバック機能の強化が進み、エビデンスに基づくケアと加算算定の両立が焦点。併せて介護DXの推進(記録の電子化、業務標準化、データ連携)も国の方針として継続中。

現状の課題

- 構造的な人材不足:有効求人倍率の高止まり・夜勤負担・離職率がボトルネック。外国人材の活用拡大が始まったとはいえ、受け入れ体制(言語・教育・定着支援)づくりが不可欠。厚生労働省

- 小規模事業所の経営と業務効率:報酬改定の配点構造に対応する体制整備(LIFE入力・口腔/栄養/リハの一体運用、記録の電子化)が負担に。

- 在宅重視の流れへの備え:重度者の在宅移行や独居高齢者増への対応で、訪問系の人員・教育・リスクマネジメント体制の強化が急務。

今後の方向性・注目点

- 在宅・地域包括ケアの深掘り:訪問介護の担い手拡大(外国人材含む)と、看護・リハ・口腔・栄養の多職種連携がより重要に。

- 科学的介護の定着:LIFEデータ活用のPDCAを現場に根付かせ、アウトカム志向の加算・評価へ対応。

- 介護DXの実装:帳票・記録のデジタル化、インターオペラビリティ確保、医療との情報連携(医療DXの潮流と歩調)で省力化・質向上を両立。

事業タイプ別の「いま」

- 施設系(特養・老健・有料):口腔/栄養/リハの一体取組とLIFE対応がポイント。人員配置の確保と記録の効率化が経営に直結。

- 通所系(デイ):LIFE関連加算の算定ハードルと送迎負担への対応。リハビリ・口腔機能向上の質管理が差別化要素。qlc-sys.jp

- 訪問系(ホームヘルプ):2025年4月の制度変更で人材プール拡大の一方、同行・研修・ICT支援など受入要件への投資が必要。

就職・転職に役立つ実務情報

求められる資格とキャリアパス

- 入門:介護職員初任者研修 → 中核:実務者研修 → 専門職:介護福祉士(国家資格)。外国人材の訪問介護従事も初任者研修+経験が前提です。厚生労働省

職場選びのチェックポイント

- LIFE・DX対応度:電子記録、LIFE運用(提出・フィードバック会議の定例化)=業務の見える化・加算算定に直結。

- 処遇改善の還元方針:2024改定後の賃上げの配分ルールと透明性、キャリア段位に応じた昇給設計。

- 多職種連携の運用:栄養・口腔・リハの合同カンファレンスや計画書の運用実績。

- 在宅支援力:訪問系での研修・同行・緊急時支援(ICT含む)体制。

スキルアップのヒント

- 口腔・栄養・活動量データなどLIFE指標の読み解きと現場PDCA運用力を磨く。

- 記録・ICTツール運用(タブレット入力、インカム、情報共有アプリ等)で1人当たり生産性を高める。

- 在宅場面のリスクマネジメント(独居・認知症・虐待防止・感染対策)の知識と手順を押さえる。

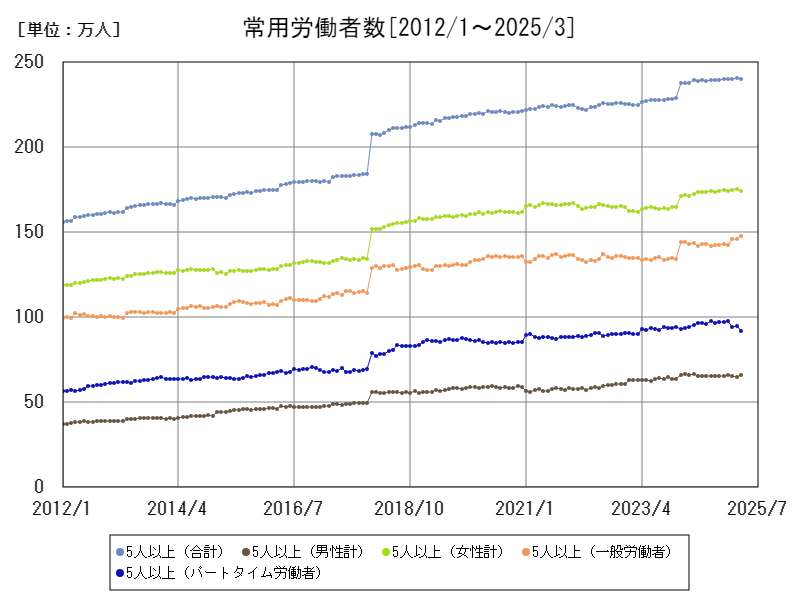

老人福祉・介護事業の常用労働者数

常用労働者数は、少子高齢化の進行とともに長期的に増加傾向を示してきました。調査期間である2012年1月から2025年3月の間に、労働者数は着実に増加し、2025年2月には5人以上規模の事業所において過去最大の241万人を記録しました。これは、高齢者人口の増加に対応するため、介護サービスの提供体制が強化されてきたことの表れです。

一方で、最新のデータではピーク比99.8%となっており、ほぼ横ばいまたは微減に転じています。これは介護現場における慢性的な人手不足や、待遇改善の停滞、離職率の高さが背景にあると考えられます。特に中小事業所では人材の確保が難しく、都市部と地方で人員配置に格差も生じています。

今後も介護需要は高まる一方であり、持続可能な人材供給のためには、処遇改善・研修制度の充実・外国人材の活用といった多角的な対策が必要とされています。データの動きからも、今後の労働環境整備が急務であることが明らかです。

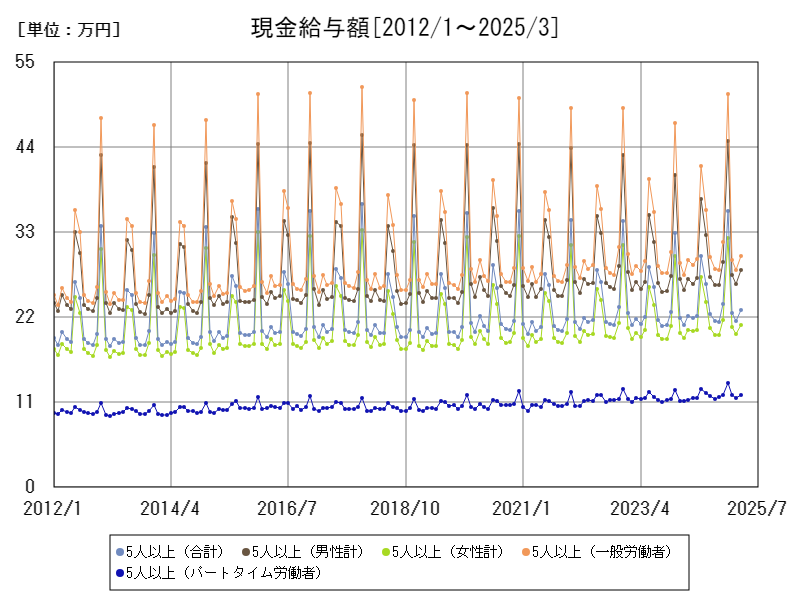

月別の現金給与額

現金給与額は、2012年以降ゆるやかな増加を示しつつ、2017年12月に51.8万円というピークを記録しました。この時期は介護職員処遇改善加算の影響などもあり、賃金引き上げが進められた結果とみられます。しかしその後は減少傾向に転じ、2025年3月時点ではピーク比57.6%にまで低下しています。

この現象は、介護現場の実態と乖離した政策や、雇用構造の変化が影響していると考えられます。たとえば、非正規労働者やパートタイムの割合が高まり、平均給与額を押し下げていることが一因です。また、2020年前後のコロナ禍によって事業所の収益が圧迫され、給与水準を維持できない状況も続いています。

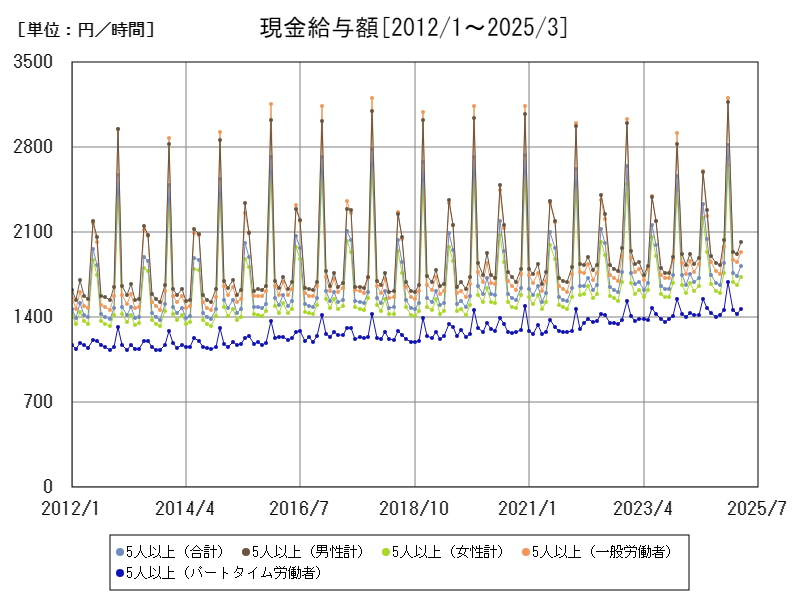

男女別、雇用別の時給

時給は、2012年以降、全体として緩やかな上昇傾向を示し、2024年12月に3210円/時間という最高値を記録しました。これは、国による処遇改善加算の導入や最低賃金の引き上げ、介護人材確保策が進められた結果と考えられます。特に、賃上げ圧力の強まった2023年以降は、他業種との賃金格差を縮小する動きが見られました。

しかし、2025年3月時点ではピーク比60.3%と大きく落ち込んでおり、急激な下落が確認されます。これは、正規職員よりもパートや非正規職員の比率が高まったこと、また一部事業所での報酬減額やコスト削減策が反映された結果とみられます。人件費の抑制を図る動きが、賃金水準に強く影響を与えていると考えられます。

このような賃金の不安定さは、職員の定着率や人材確保に直結し、介護の質の維持にも悪影響を及ぼす可能性があります。今後は、介護職の専門性や社会的価値に見合った安定的かつ持続可能な賃金制度の確立が重要な課題といえるでしょう。

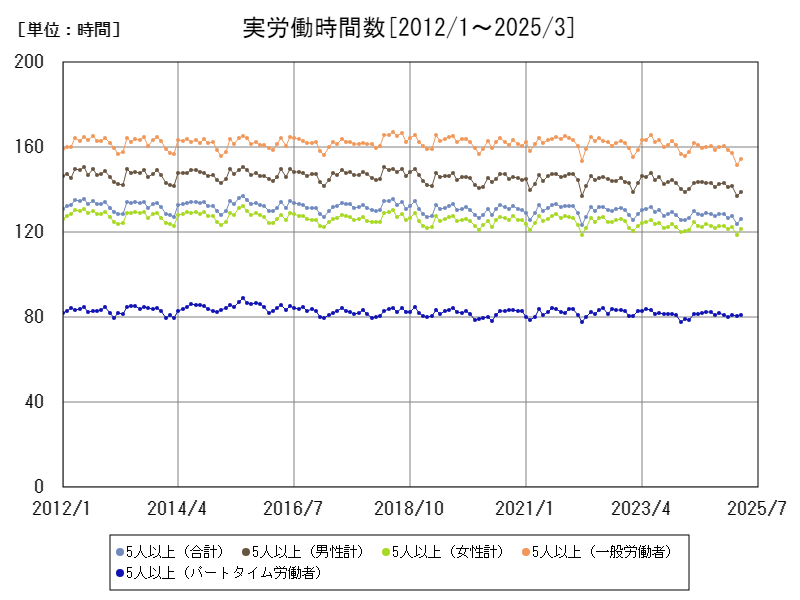

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数の総数は、2018年6月に167時間でピークを記録しました。これは、介護需要の増加に伴い現場での業務が増大していた時期に重なります。当時は人材不足の影響が深刻化し、職員1人あたりの業務負担が重くなっていたことが背景にあります。

その後は緩やかに減少傾向を示し、2025年3月時点ではピーク比92.4%となっており、労働時間はやや短縮されています。この背景には、ICT導入や業務効率化が進んだことに加え、働き方改革の影響で残業抑制やシフト管理の適正化が進んだことが挙げられます。また、介護現場においては体力的・精神的負担が重いため、長時間労働を避ける傾向も強まりました。

ただし、依然として実労働時間は高水準にあり、特に小規模事業所では職員1人あたりの負担が大きいという課題は残ります。今後は、さらなる労働環境の改善とともに、サービス提供体制の見直しや多職種連携による業務分担が求められるといえるでしょう。

コメント