2024年度以降、日本の障害者福祉事業は大きな転換期を迎えています。改正障害者差別解消法により、民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化され、雇用や教育、日常生活のあらゆる場面で柔軟な対応が求められるようになりました。加えて、障害者雇用率は2024年度に2.5%、2026年には2.7%へと段階的に引き上げられ、企業には採用のみならず定着支援や評価制度の整備が必要となっています。就労継続支援B型事業では報酬体系が工賃向上重視へと改定され、販路開拓や生産性向上が事業継続の鍵となっています。一方で人材不足は深刻で、処遇改善加算の一本化や経過措置延長による人材確保・定着策が急務です。今後は「雇用の量から質へ」の転換、地域格差の是正、人材育成の強化が課題となり、就職希望者には合理的配慮の設計や加算運用の実務スキルが強く求められています。

障害者福祉事業の概要と重要性

- 「合理的配慮」の提供が民間事業者にも義務化(改正・障害者差別解消法)。2024年4月1日施行。店舗・医療・教育・雇用等、幅広い場面で“できる限りの調整”を求める実効性が上がりました。周知リーフレットも内閣府から公開されています。 内閣府内閣府ホームページ

- 障害者雇用の法定雇用率を段階引上げ。民間は2024年度に2.5%へ、2026年7月に2.7%へ。国・自治体・教育委員会も同様に引き上げ予定。MHLW(厚労省)の原資料・周知文書が出ています。 厚生労働省

- 就労継続支援B型の報酬改定(令和6年度=2024年度)。平均工賃の算定式見直し、短時間利用減算の導入、工賃上昇を促す新加算など、“工賃を上げる”方向がより明確に。最新版の解説が各業界向け資料で整理されています。 障害福祉サービス報酬の早期資金化ならケアファクタリング

- 介護・障害分野の人材確保策(処遇改善の一本化と延長)。介護職員等処遇改善加算が一本化され、2024年度+2.5%、2025年度+2.0%のベースアップを想定。一部の経過措置や算定要件は2026年3月末まで延長される旨の周知も(2025年初頭の厚労省通知を各社が解説)。障害福祉事業でも人材確保・定着の議論が加速中です。

制度のキモ(現場で押さえるべきポイント)

- 合理的配慮=個別調整のプロセスが義務

例)情報保障(筆談・読み上げ・デジタル資料)、物理的配慮(段差解消・誘導)、就労での職務再設計・勤務配慮など。対応の“過重な負担”の線引きは対話と記録が重要。 - 雇用率引上げの実務影響

37.5人以上規模の企業まで対象拡大(2026年段階)。採用だけでなく、定着・評価・合理的配慮の体制化が監査や社内ガバナンスの要件に。 - B型:工賃向上ドリブンの報酬体系へ

算定式の見直しで“少ない出勤日数の方を受け入れると平均が下がる”という歪みを軽減。工賃上昇実績に連動する新加算も入り、品質・生産性・販路開拓が評価されやすくなりました。 - 人材確保の政策レール

処遇改善一本化や経過措置延長で、キャリアパス整備・職場環境要件の履行が“取らないと損”な状況に。計画書提出期限や実績報告の管理も要。

いま直面している課題

- 人手不足と離職:障害福祉事業所の過半が人手不足を実感との調査も。求人数は堅調だが、スキル・マッチングと現場の負担感のギャップが顕著。

- 工賃・賃金の底上げ:B型の平均工賃は長期で上昇傾向ながら、物価高の中で生活改善に十分と言えない水準。報酬改定は“工賃を上げる仕組み”へ転換中。

- 合理的配慮の“実装”:現場の理解差・運用差が大きい。文書化(配慮の合意記録)や社内標準の整備、従業員教育が鍵。

- 企業側の体制整備:雇用率達成だけでなく、評価・昇進・ハラスメント対応、テレワーク等の柔軟設計が追いつかないケース。

今後の論点・展望

- 雇用の量から“質”へ:職域の拡大、職務再設計、ニューロダイバーシティを活かす配置や評価設計の普及。世界的にも自閉スペクトラムの人材活用はテック以外に広がり、AI時代の“強み”が見直されています。 ウォール・ストリート・ジャーナル

- 地域・事業所間の格差縮小:販路・デジタル活用、人材育成格差への手当。B型は“工賃を上げるための支援投資”が評価されやすくなる流れ。

- 人材確保の総合対策:処遇改善の恒常化・キャリアパス明確化、研修の共通化、外国人材・復職人材の活用など。提出・報告の省力化もテーマ。

5. 就職・転職に役立つ“実務”ガイド

■ 主な職域と必須/歓迎資格

- 相談支援・計画相談:相談支援専門員(研修修了)、社会福祉士・精神保健福祉士歓迎。

- 就労系(A・B型/移行):サービス管理責任者(サビ管)、職業指導員、生活支援員。販路開拓・EC運用・品質管理の経験が強み。

- 障害児(発達支援・放課後等デイ):児発管、保育士、教員免許、作業療法士・言語聴覚士など療育系資格。

- 居住系(グループホーム等):世話人・生活支援員、サビ管。医療的ケア連携の経験は歓迎。

- 企業内の障害者雇用・DE&I担当:人事・労務経験、産業保健・アクセシビリティ知見、合理的配慮の設計運用スキルが評価されやすい(雇用率引上げ対応の即戦力)。

■ いま効くスキル・キーワード

- 合理的配慮の設計と記録化(合意形成→文書→モニタリング)。 政府オンライン

- 工賃向上の仕組み化(製品・役務の“売れる化”、デジタル販路、原価管理、品質基準、利用者の役割設計)。

- 処遇改善加算の運用実務(計画書・実績・賃金配分、期限管理、キャリアパス整備のロードマップ)。

■ 求人の探し方・見極めポイント(面接での逆質問例つき)

- 「合理的配慮の社内ルールはありますか?記録様式・合意プロセスは?」

- 「工賃/賃金のKPIは?B型なら工賃向上計画と販路、前年度実績は?」

- 「処遇改善加算の配分方針とキャリアパスの等級定義は?」(期限・提出体制も確認)。

- 「雇用率引上げへの社内ロードマップと定着支援の体制は?」(産業医・カウンセリング・リモート配慮)。

障害者福祉事業の常用労働者数

常用労働者数は、2012年から2025年にかけて一貫して増加傾向を示し、2025年2月には「5人以上(合計)」の事業所で過去最多となる51.1万人を記録しました。これは、障害者雇用促進法の強化や、福祉サービス需要の高まり、地域共生社会の実現に向けた政策的後押しなどが背景にあります。特に2010年代後半以降は、就労支援事業所や生活介護施設など多様な福祉事業の拡充に伴い、安定雇用が進展しました。

一方、2025年3月時点ではピーク比99.1%となり、やや微減しています。このわずかな減少は、事業所の統廃合や人手不足による採用抑制の影響と見られますが、全体としては高水準を維持しています。障害者福祉の分野は、少子高齢化に伴う社会的ニーズの高まりと共に、今後も一定の人材需要が見込まれます。こうした状況から、労働者数の推移は安定成長と供給調整のバランスを反映しており、持続的な制度支援と人材育成の重要性が浮き彫りとなっています。

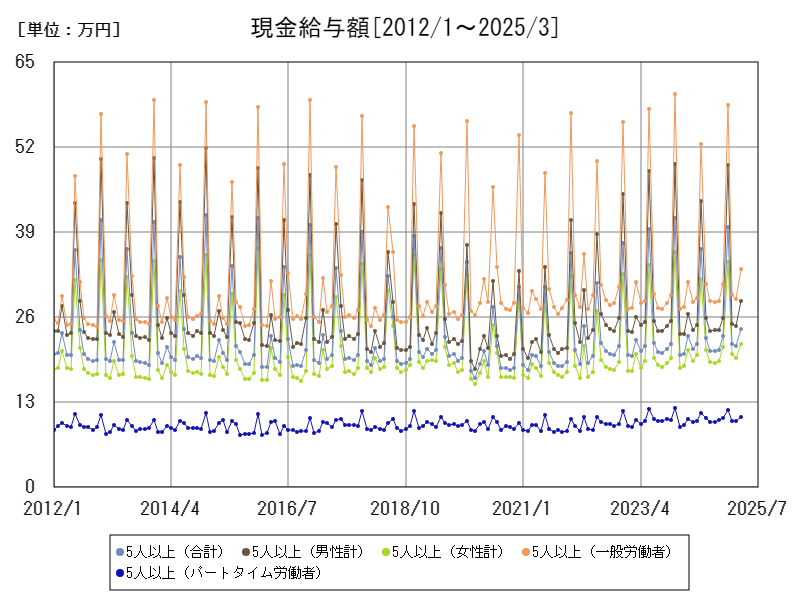

月別の現金給与額

現金給与額の総額は、2012年以降、緩やかな上昇傾向を見せながら推移し、2023年12月には「5人以上(一般労働者)」において過去最高の60.2万円を記録しました。この背景には、福祉職の処遇改善加算制度や人材確保対策の一環として行われた賃上げ施策が影響しています。特に2020年代に入ってからは、慢性的な人手不足への対応や専門性の高いケア業務の評価向上により、給与水準の底上げが図られてきました。

しかし、2025年3月時点ではピーク時の55.5%にとどまり、大きく減少しています。この急激な落ち込みには、物価高騰や補助制度の一部見直し、事業所経営の厳格化といった複数の要因が絡んでいると考えられます。また、一般労働者の配置が非正規中心にシフトしたことや、賞与削減などの影響も給与総額の押し下げ要因となっています。

全体として、処遇改善の努力が一時的な成果を上げたものの、持続的な賃金水準の維持には制度的・財政的な支えが不可欠であることが示されました。今後は、福祉人材の流出を防ぐためにも、継続的な支援と安定的な給与基盤の構築が求められます。

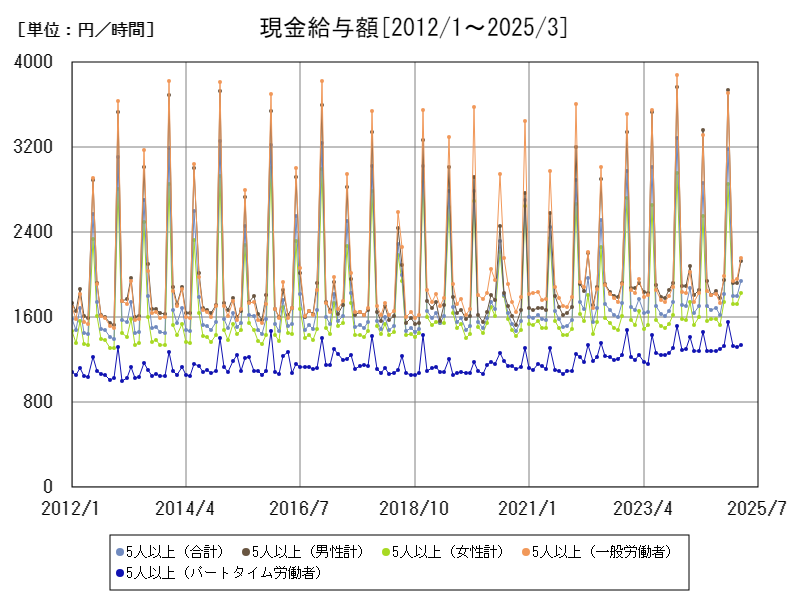

男女別、雇用別の時給

現金給与額の時給は、2012年以降、緩やかな上昇を続け、2023年12月には過去最高となる1時間あたり3,880円を記録しました。このピークには、福祉職の専門性向上や処遇改善加算の拡充、慢性的な人手不足による賃上げ競争の影響が大きく関与しています。特に高度なケア技術や利用者対応が求められる現場では、経験や資格を持つ労働者に対して高い時給が設定される傾向が強まりました。

しかし、2025年3月時点では、ピーク比55.6%と急激に低下しています。この大幅な下落には複数の要因が考えられます。まず、物価上昇に伴う経営コストの増加により、事業所が人件費の抑制を余儀なくされたこと。加えて、正規職員から非正規・パート職員への雇用形態の移行が進んだことが、平均時給を押し下げています。また、一部の処遇改善制度が縮小または適用対象外となった影響も見逃せません。

これまでの傾向を見ると、時給水準の上昇は一時的で、制度的・財政的支援の継続性が不十分な場合には急速に下落することが明らかです。障害者福祉の質を維持・向上させるためには、安定的な処遇と長期的な人材確保の仕組み作りが不可欠です。

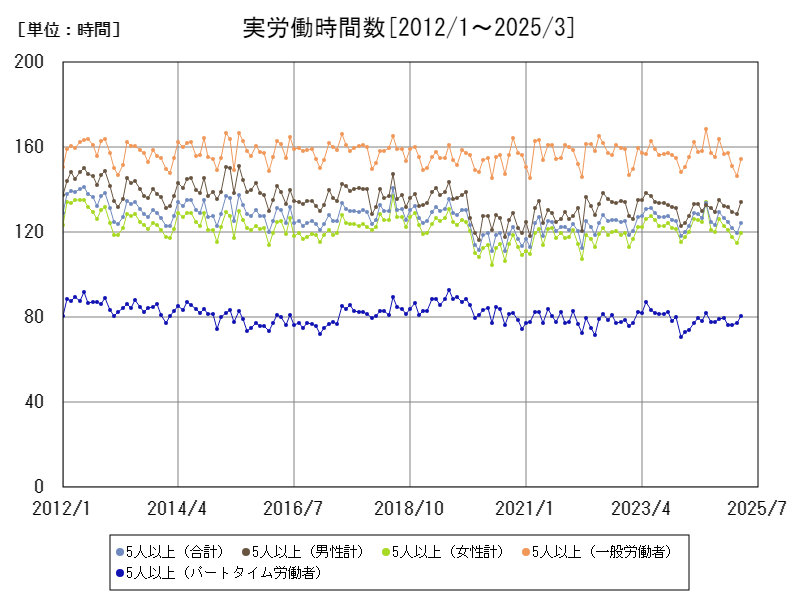

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数は、2012年以降、全体として増加傾向にあり、2024年7月には過去最大の169時間(5人以上の事業所、一般労働者)を記録しました。この背景には、福祉需要の拡大やサービス提供時間の延長、人材不足に伴う一人当たりの業務負担の増加が影響しています。特に、高齢障害者の増加や多様な支援ニーズへの対応により、現場では長時間勤務が常態化する傾向が見られました。

しかし、2025年3月時点ではピーク比91.7%となり、若干の減少が確認されます。この減少は、長時間労働の是正に向けた働き方改革や、職員の健康管理に対する配慮が進んだ結果と考えられます。また、労務管理の強化やICT導入による業務効率化が一部で進み、労働時間の抑制に寄与しています。加えて、処遇改善に伴い非正規から正規への転換や、複数人による分担体制の整備も、労働時間の平準化に影響を与えた可能性があります。

全体として、障害者福祉事業の現場では長時間労働に支えられた体制から、持続可能な勤務体系への移行が模索されていることがうかがえます。今後は、サービスの質と職員の労働環境の両立に向けた取り組みが一層重要となるでしょう。

コメント