日本の鉄鋼業は高い技術力と品質で世界的に評価されており、建設や自動車など幅広い分野を支えています。近年は脱炭素化への対応が急務となり、水素還元製鉄や電炉技術の導入が進められています。一方、国内需要の減少や労働力不足、海外勢との競争激化などが課題です。今後は環境対応技術やデジタル化による生産革新が重要で、海外市場の開拓も鍵となります。就職面では理工系人材が求められ、資格取得やインターン経験が有利に働きます。持続可能な成長を目指す鉄鋼業界は、若手技術者にとって大きな可能性を秘めています。

日本の鉄鋼業の概要と歴史的背景

日本の鉄鋼業は、高度経済成長期に急速に発展し、世界有数の鉄鋼生産国となりました。日本製鉄(旧新日鉄住金)やJFEスチールなどの大手企業を中心に、精密な品質管理、高い生産技術、省エネ技術において世界的に高い評価を受けています。

鉄鋼は建築、自動車、造船、家電、インフラ整備などに不可欠な基礎素材であり、戦後の産業基盤を支えてきた重要産業です。

最近の話題と重要な出来事

脱炭素への取り組みの加速

2024年以降、日本の鉄鋼業界ではカーボンニュートラル(2050年目標)に向けた技術開発が急務となっています。日本製鉄は「水素還元製鉄法(COURSE50)」や「電炉シフト」への投資を強化し、CO₂排出削減技術の実用化を進めています。

電炉の重要性の高まり

CO₂排出の少ない電気炉製鋼の需要が拡大し、関西圏などで電炉増設の動きが活発です。これは再生可能エネルギーと組み合わせることで、より環境負荷の少ない鉄鋼生産が可能になるためです。

海外企業との競争と提携

中国、韓国、インドなどの新興国が鉄鋼市場で存在感を増す中、日本勢は高品質・高付加価値分野への集中と、海外企業とのアライアンス戦略で生き残りを図っています。例えば、インドや東南アジア市場への進出が加速しています。

日本の鉄鋼業が抱える現状の問題

国内需要の減少

人口減少や都市インフラの老朽化により、国内での建設需要や自動車需要が減少傾向にあります。これにより、国内鉄鋼消費も縮小し、輸出依存が高まっています。

過剰設備とコスト構造の重さ

鉄鋼業は巨額の設備投資を必要とする産業であり、日本の大手製鉄所は過剰な設備と高コスト体質が問題視されています。一部では高炉の統廃合も進んでおり、2023年には日本製鉄の一部高炉が休止されました。

労働力不足と技能伝承

技能職の高齢化が進む一方で、若年層の鉄鋼業への就職志望は低下しています。熟練技能の継承が課題であり、デジタル化・ロボット化・AIの導入が進められています。

今後の課題と展望

脱炭素技術とグリーンスチールの実現

鉄鋼業のCO₂排出量は全産業の約14%を占めると言われており、環境対応は最大の課題です。水素還元製鉄やスクラップの再利用促進、再生可能エネルギーの導入など、多角的な取り組みが必要です。

デジタル技術による生産革新

IoTやAIを活用したスマートファクトリー化が進行中です。これにより、品質管理・保守予測・エネルギー効率改善などの高度化が期待され、デジタル人材の採用も求められています。

グローバル戦略の見直し

国内市場の縮小に伴い、海外拠点の強化と輸出競争力の確保がカギになります。アジア・アフリカ市場の成長を見越した長期的な戦略が求められます。

就職に役立つ情報とキャリア展望

求められる人材像

- 機械工学、材料工学、環境工学などの理工系出身者

- 省エネルギー技術、AI・IoT活用、品質管理の知識

- 語学力・海外勤務への柔軟性

大手鉄鋼企業では、研究開発、生産技術、プラントエンジニアリング、品質保証、経営企画など多様な職種があります。

働き方と待遇

大手鉄鋼メーカーは待遇面でも安定しており、福利厚生や教育研修制度も充実しています。

また、技術職における長期キャリア形成が可能であり、海外赴任やグローバル業務の機会も多くあります。

インターン・資格取得の推奨

鉄鋼業界では、企業の製造所や研究所でのインターンシップ参加や、

- エネルギー管理士

- 機械設計技術者

- QC検定

などの資格取得が就職活動で有利になります。

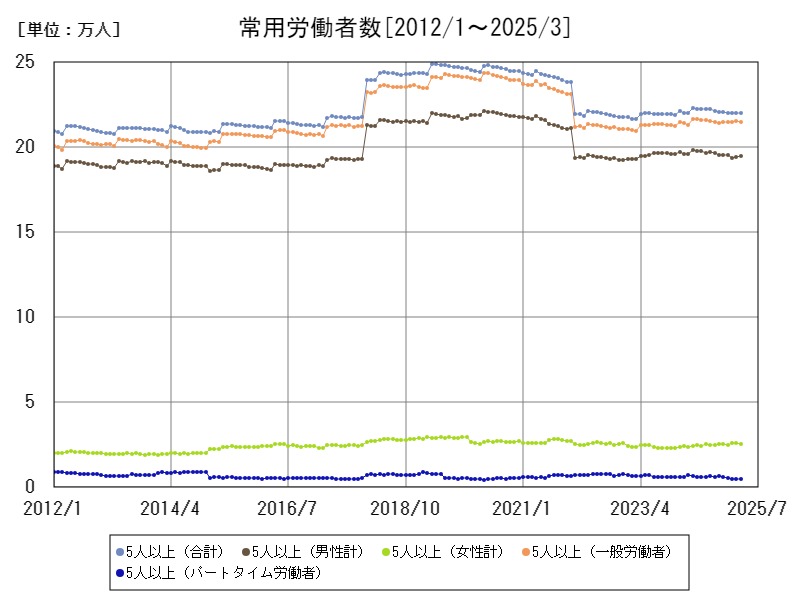

鉄鋼業の常用労働者数

日本の鉄鋼業における労働者数は、2019年6月に過去最大の24.9万人を記録しました。この時期は、国内外の建設需要や自動車・機械分野の生産が堅調で、鉄鋼需要が高水準にあったことから、現場の生産体制を維持・強化するための雇用拡大が進んでいたと考えられます。

しかしその後、2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、グローバルサプライチェーンの混乱や需要の急減、製造業全体の稼働率低下が起こり、鉄鋼業でも雇用調整や新規採用抑制の動きが広がりました。また、脱炭素化の流れや構造的な生産過剰の見直しも進み、一部では高炉の停止や再編が行われるなど、業界の再構築が始まったことも労働者数の減少に影響しています。

2025年3月時点では、労働者数はピーク比88.5%とやや回復傾向にあるものの、依然として雇用環境は安定しているとは言えません。特に、技能工の高齢化や若年層の志望者減少により、人材の確保と育成が大きな課題となっています。また、IT・AI技術の導入による省人化やスマートファクトリー化の進展も、今後の雇用構造に変化をもたらす可能性があります。

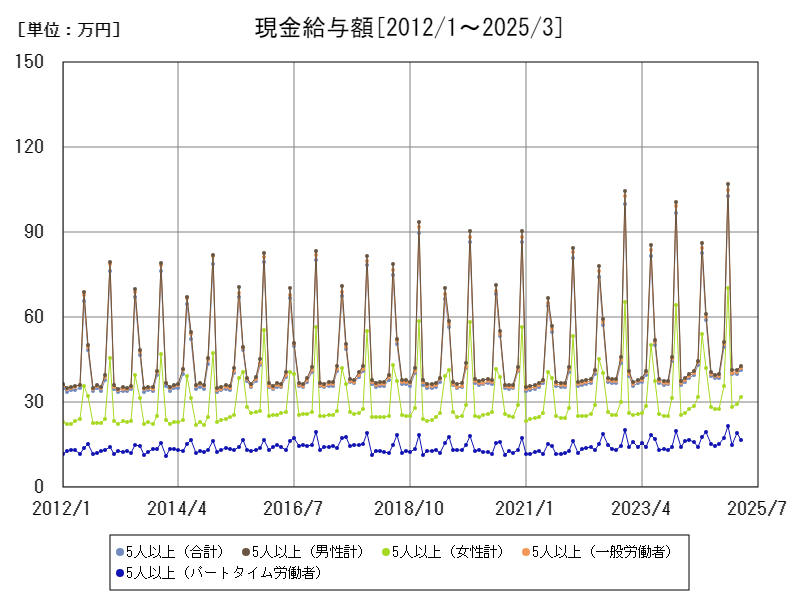

月別の現金給与額

給与総額は、2012年以降、景気や企業収益、需要動向に応じて緩やかな変動を示してきました。特に2024年12月には、賞与や一時金の支給が重なったことで、過去最高の107万円を記録しています。この時期は、鉄鋼需要の一時的な回復や、物価上昇に伴う賃上げの動きが広がった影響もあり、支給総額が大きく増加したとみられます。

しかし、2025年3月時点ではピーク時の39.9%にまで落ち込んでおり、これは年末の賞与や期末手当の反動に加え、通常の月給水準へ戻ったことによる季節的要因が大きいと考えられます。鉄鋼業では正社員比率が高く、賞与の比重が大きいため、時期による変動が顕著です。

また、長期的には国内生産拠点の集約や設備の合理化、人件費抑制の流れが続いており、総額の増加は一時的なものである可能性もあります。さらに、若年層の業界離れや技能労働者の高齢化、外国人労働力への依存など、労働力の質的変化が報酬構造にも影響を与えつつあります。

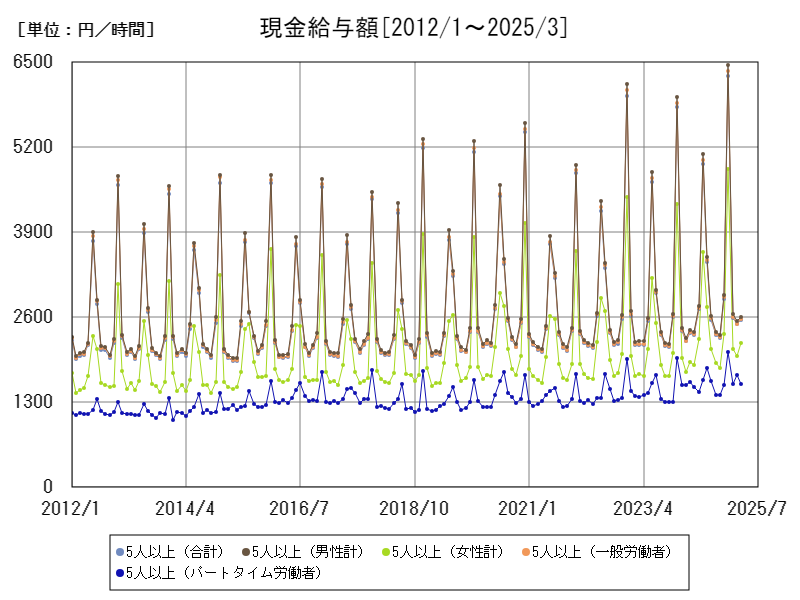

男女別、雇用別の時給

日本の鉄鋼業における時給は、労働集約的かつ技能重視の産業構造を背景に、安定的に高い水準で推移してきました。特に2024年12月には、年末賞与や特別手当の支給が時給換算に加算され、過去最高の6,460円/時間を記録しました。この水準は、年末の一時的な支給増と、賃上げ圧力の高まり、物価上昇を背景にした対応措置などが複合的に作用した結果とみられます。

しかし2025年3月時点では、ピーク時の40.2%にまで大幅に低下しており、これは一時金のない月に戻ったことで、通常の月給ベースでの時給換算となったためです。鉄鋼業に限らず、賞与や特別手当が大きな割合を占める業界では、月別の時給に大きな変動が生じるのが特徴です。

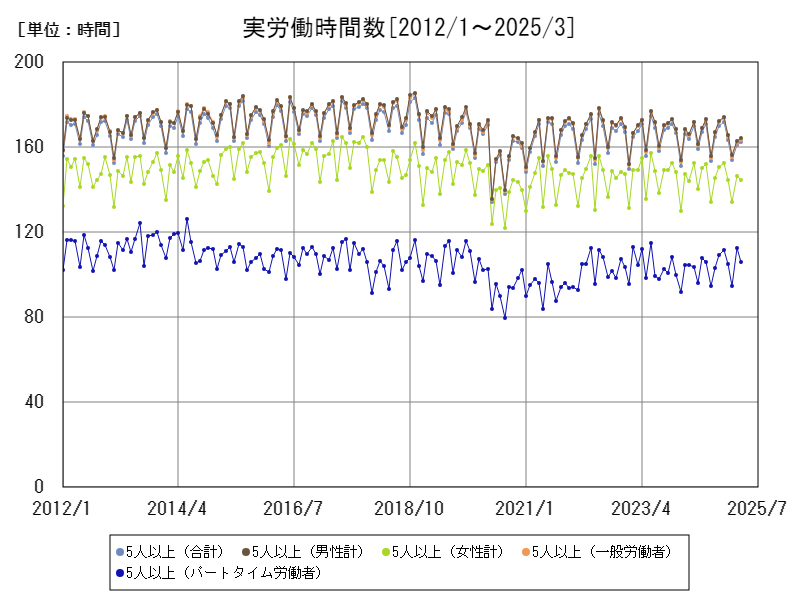

男女別、雇用別の労働時間

日本の鉄鋼業における月間労働時間は、2018年11月に過去最大の186時間を記録しました。この時期は、国内外の鉄鋼需要の高まりに加え、設備のメンテナンスや生産増強が求められたため、労働時間が長時間化したことが背景にあります。また、当時は人手不足も顕著であり、限られた人員で多くの業務をこなす必要があったことも影響しています。

その後は、労働基準法の改正や働き方改革の推進により、長時間労働の是正が業界全体で進められてきました。過重労働の抑制やシフト管理の適正化、休暇取得の促進が取り組まれ、2025年3月時点ではピーク時の約88.6%にあたる約165時間まで労働時間が短縮されています。

コメント