日本の飲食店業界は多様な業態と高いサービス品質が特徴で、地域密着型の経営やおもてなし文化に支えられています。近年は人手不足や原材料高騰による値上げが深刻化しており、営業時間の短縮や経営の二極化が進んでいます。一方で、テクノロジーの導入やインバウンド需要の回復、健康志向・サステナブルな食の拡大が新たな成長のカギとなります。就職面では調理、接客、企画など幅広い職種があり、語学力や資格取得が有利に働きます。キャリアアップや独立も視野に入る、やりがいのある業界です。

飲食店業界の産業構造と全体的な特徴

日本の飲食店業界は、多様な業態・高いサービス水準・地域密着型経営が特徴です。和食・洋食・中華からファストフード、居酒屋、カフェ、高級レストランまで、業態の幅が広く、地域ごとに特色があります。特に「おもてなし」文化に根ざした接客や、衛生管理への厳格さも国内外から高く評価されています。

また、コンビニやスーパーとの競合がある中でも、外食文化の根強さや、利便性・時短ニーズへの対応によって独自のポジションを保っています。

最近の話題と重要な出来事

人手不足と営業時間短縮の拡大

2024年以降、深刻な人手不足により営業時間の短縮や定休日の導入が進んでいます。特に個人経営店や中小規模チェーンでは、採用難が経営圧迫の要因に。

価格高騰と値上げラッシュ

円安や原材料費の高騰、エネルギー価格の上昇により、飲食店での値上げが相次いでいます。これにより、消費者の「外食離れ」や価格への敏感さが一層強まっています。

テクノロジーの導入拡大

モバイルオーダー、セルフレジ、AIによる発注予測など、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進行中。人手不足の解消と業務効率化を狙い、導入が広がっています。

現状の問題と業界が直面する課題

深刻な人材不足

調理・接客スタッフの確保が困難となり、外国人労働者への依存が進む一方で、言語や文化の壁、技能実習制度の課題も顕在化しています。

経営の二極化

大手チェーンは価格とシステムで競争力を高める一方、個人店や中小企業は固定費の上昇や集客難で閉店に追い込まれるケースも多く、経営格差が広がっています。

感染症・災害リスクへの脆弱性

新型コロナの経験を経ても、パンデミックや自然災害への備えが十分とは言えず、営業停止リスクが常に存在しています。

今後の展望と成長の鍵

インバウンド(訪日外国人)需要の回復

2023年以降、外国人観光客の増加により、観光地や都市部での外食需要が急回復。英語メニューやキャッシュレス決済の導入が成功のカギとなります。

健康志向・サステナブル対応

ビーガン・グルテンフリー・有機食材など、健康や環境に配慮した飲食業態が注目されており、今後の差別化要因になる可能性があります。

地域資源を活かしたローカル飲食の再評価

地産地消や地域の伝統食を活かした店づくりが注目されており、観光資源としての飲食業の役割も拡大しています。

就職に役立つ情報とキャリア展望

多様な職種とキャリアパス

飲食業界には、以下のような職種が存在します:

- 調理スタッフ・シェフ

- 店舗運営・マネージャー

- 商品開発・メニュー企画

- マーケティング・広報

- 食品衛生・品質管理

経験を積めば、独立開業や本部職(エリアマネージャー、経営企画など)へのキャリアアップも可能です。

求められるスキル・資格

- 衛生管理者・食品衛生責任者

- 調理師免許

- サービス接遇検定

- インバウンド対応に有利な語学力(英語・中国語)

働き方と労働環境

飲食業は長時間労働の印象が強いものの、最近では週休2日制導入、残業削減、シフトの柔軟化などの働き方改革が進んでいます。大手企業では福利厚生も整備されています。

飲食店業界の常用労働者数

日本の飲食店業界における労働者数は、2012年以降、景気や消費動向の影響を受けつつ変動してきました。特に2023年12月には過去最大の448万人を記録し、コロナ禍からの回復基調が明確に表れました。この増加は、飲食店の営業再開や営業時間延長、国内外からの需要回復が大きく寄与したものです。また、外食需要の高まりに応じた人手不足解消のため、新規採用が活発に行われたことも影響しています。

一方で、2025年3月時点ではピーク時の73.2%に減少しており、季節変動や採用調整、労働市場の変化が要因と考えられます。飲食業はアルバイトやパートタイム労働者の比率が高く、季節ごとの繁閑差や人手不足が影響しやすい業界です。また、労働環境の厳しさや低賃金問題が離職率を高めており、安定的な人材確保が課題となっています。

近年はデリバリーサービスやテイクアウトの普及、IT活用による業務効率化も進みつつありますが、人手依存の部分が大きいため、労働力の確保と働きやすい職場環境づくりが求められています。今後は、賃金改善や労働時間の柔軟化、外国人労働者の活用など、多角的な人材戦略が必要とされるでしょう。

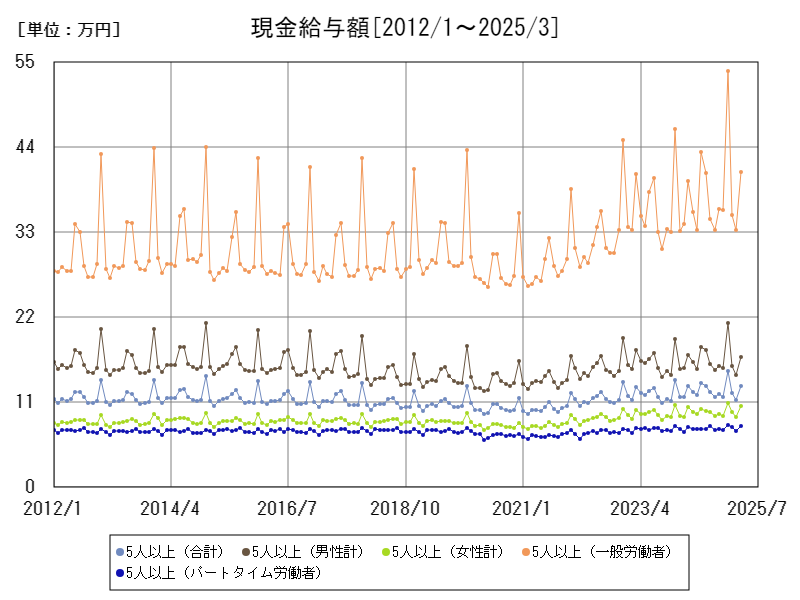

月別の現金給与額

飲食店業界における給与総額は、2012年以降、景気や消費動向の影響を受けて変動を繰り返しています。特に2024年12月には、年末賞与や一時金の支給が重なり、過去最高の53.9万円を記録しました。この高水準は、コロナ禍からの回復に伴う売上増加や、人手確保のための賃金引き上げが背景にあります。

しかし、2025年3月時点ではピーク時の75.6%にまで低下しており、これは賞与が支給されない通常月の水準に戻ったためであると考えられます。飲食業はアルバイトやパートタイマーが多く含まれる業界であり、賃金水準は他業種に比べて低めで、季節変動も大きいのが特徴です。

また、長期的には労働力不足や高い離職率が課題となっており、総額の伸び悩みにつながっています。特に若年層の飲食業離れや、労働環境の厳しさが影響し、安定した人材確保が難しい状況が続いています。一方で、テイクアウトやデリバリーの増加、IT導入による業務効率化が進んでおり、これらが賃金改善や労働環境の変化を促す可能性もあります。

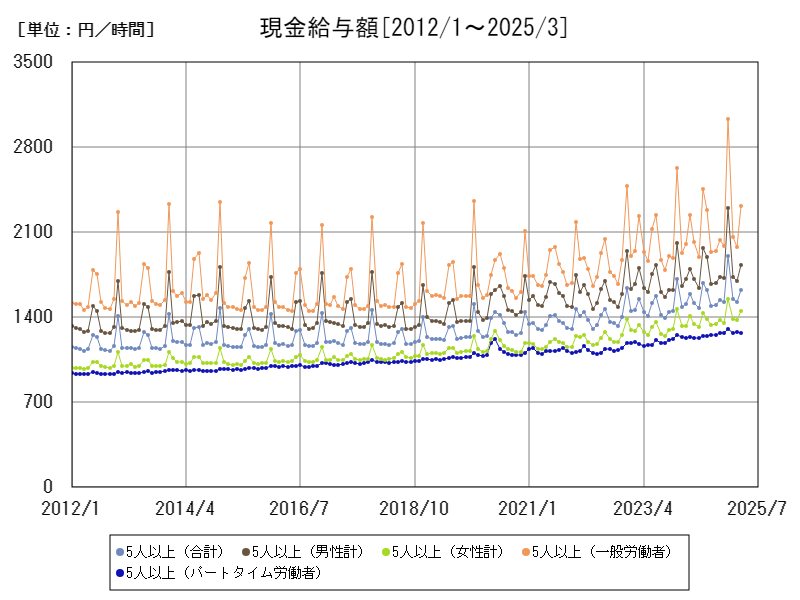

男女別、雇用別の時給

飲食店業における時給は、2012年以降、労働市場の変化や経済環境の影響を受けつつ推移してきました。特に2024年12月には、年末の賞与や一時的な手当が含まれた結果、過去最高の3,040円/時間を記録しました。このピークは、コロナ禍からの回復に伴う人手不足の深刻化と、それに対応するための賃金引き上げ、さらに物価上昇を背景にした賃金改善が複合的に影響したものです。

しかし2025年3月時点ではピーク時の76.4%に低下しており、これは賞与や特別手当のない通常月の水準に戻ったためと考えられます。飲食業はパートやアルバイトが多く、賞与支給が限定的なことから、時給換算における季節変動が大きい特徴があります。

長期的には、飲食業界は慢性的な人手不足と高い離職率に悩まされており、賃金の上昇は採用・定着の重要な要素となっています。一方で、労働環境の厳しさや労働時間の長さ、業務の多様化も賃金改善の阻害要因となっています。また、デリバリーやテイクアウト需要の増加に伴い、IT活用や業務効率化も進んでおり、これが労働条件の改善に寄与する可能性があります。

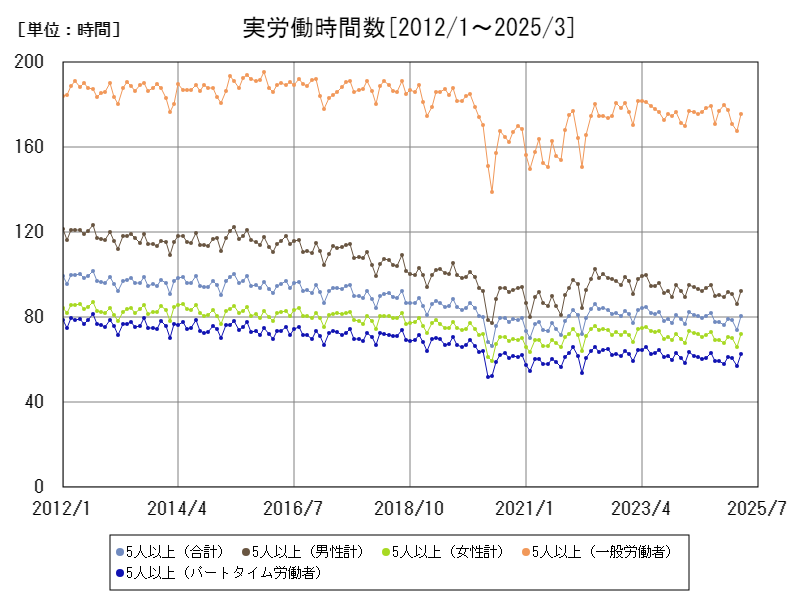

男女別、雇用別の労働時間

1人当たりの月間労働時間は、2015年12月に過去最大の195時間を記録しました。この時期は景気回復期にあたり、飲食需要の増加と人手不足が同時進行したため、従業員の労働時間が長時間化したと考えられます。特に、アルバイトやパートタイム労働者を多く抱える飲食業界では、シフト調整が難しく、労働時間の増加が顕著となりました。

その後は、働き方改革や労働基準法の改正に伴う労働時間短縮の取り組みが進展し、労働時間の適正化が図られてきました。2025年3月時点ではピーク時の約90%にあたる約176時間にまで短縮されていますが、依然として業界全体で長時間労働の課題は残っています。飲食業は接客や調理、清掃など多岐にわたる業務をこなす必要があり、労働負荷が高い傾向があります。

コメント