日本の貨物運送業は、トラック輸送を中心に全国の物流を支える重要な産業です。近年は「2024年問題」によるドライバーの労働時間規制や人手不足、燃料費の高騰が深刻化しています。一方で、再配達削減、モーダルシフト、自動運転・ドローン、物流DXなどの取り組みが進展しています。環境対応も含めて業界は大きな変革期を迎えており、就職面では運転職だけでなく、管理・IT・企画系など多様なキャリアの選択肢があります。社会インフラを支えるやりがいある業界として注目が高まっています。

貨物運送業の産業構造と全体的な特徴

日本の貨物運送業は、トラック輸送(陸運)を中心に、鉄道・海運・空輸を組み合わせた複合輸送によって全国の物流を支えています。特にトラック輸送は国内貨物の約9割を担っており、「モノが時間通りに届く」日本の高品質な物流サービスの土台となっています。

また、eコマースの普及により、宅配便・小口配送が年々増加し、都市部だけでなく地方でも配送網の細分化と高度化が進んでいます。

最近の話題と重要な出来事

2024年問題の影響

2024年4月から、トラック運転手の時間外労働規制(年間960時間上限)が本格施行され、業界全体で「物流の担い手不足」や「輸送力の減少」が深刻化。納期遅延や運賃上昇が起きています。

宅配便大手の運賃改定・再配達削減策

ヤマト運輸・佐川急便などが2024年に運賃を引き上げ、同時に受取ロッカー・置き配・時間指定などを活用し再配達の削減を強化。消費者の協力も求められる時代に。

脱炭素・環境対策の推進

EVトラック・水素トラックの実証実験が進行中で、「グリーン物流」への移行が本格化しています。SDGsやカーボンニュートラルへの対応が企業評価に直結しつつあります。

現状の問題と業界が抱える課題

ドライバー不足と高齢化

トラックドライバーの平均年齢は50代以上が多く、若手人材の確保が急務。待遇改善や労働環境の見直しが求められています。

長時間労働と過酷な労働条件

拘束時間の長さや不規則な勤務により、過労や離職が多発。2024年問題を受けて、今後さらに改善の動きが強まります。

燃料費・人件費の高騰

軽油価格の上昇や人件費の増加が、中小運送会社の経営を圧迫。運賃転嫁の難しさも問題となっています。

今後の展望と成長の鍵

モーダルシフトと共同配送の拡大

トラック輸送の負担を減らすため、**鉄道・海運への切り替え(モーダルシフト)**や、複数企業による共同配送の仕組みが拡大中。効率と環境配慮の両立を目指します。

自動運転・ドローン配送の実証実験

自動運転トラックや無人配送ロボット、ドローンの活用が一部地域で始まっており、将来的な人手不足対策・ラストワンマイルの効率化が期待されています。

デジタル化と物流DXの推進

ルート最適化、配送管理、倉庫オペレーションの効率化など、AIやIoTを活用したスマート物流が進行中。IT人材の需要も高まっています。

就職に役立つ情報とキャリア展望

多様な職種とキャリアパス

貨物運送業界では以下の職種があります:

- トラック運転手(大型・中型・軽貨物)

- 配送管理・配車オペレーター

- 倉庫スタッフ・物流センター運営

- 営業・法人顧客対応

- ロジスティクス企画・物流DX担当

運転免許だけでなく、物流・経営・ITのスキルが求められる場面も増加しています。

必要な資格とスキル

- 中型・大型自動車免許

- フォークリフト運転技能講習修了

- 運行管理者資格

- 安全運転講習や危険物取扱者資格(場合により)

また、DXに関連して基本的なPCスキルやExcel、システム操作の知識も重視されています。

労働環境と待遇

大手企業では週休2日・福利厚生ありの安定した環境もありますが、中小企業では長時間労働が課題となることも。働き方改革による改善の兆しが見られます。

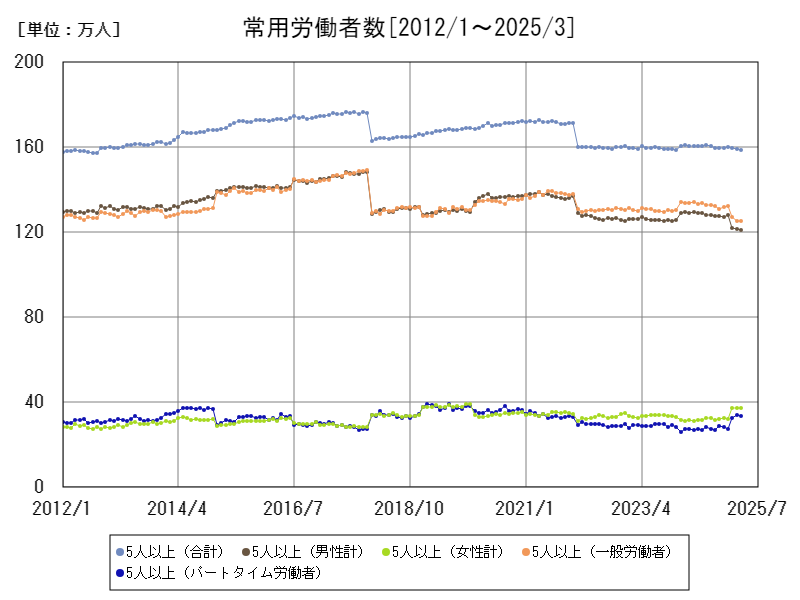

貨物運送業の常用労働者数

日本の道路貨物運送業における労働者数は、2012年以降、物流需要の増減や経済状況の変化に伴い変動を続けています。特に2017年7月には177万人と過去最大を記録し、この時期は国内経済の好調とeコマースの拡大により物流需要が急増したことが背景にあります。また、物流業界全体での人材確保が進んだ結果、労働者数がピークに達しました。

その後、2025年3月時点ではピーク時の89.9%にあたる約159万人となっており、やや減少傾向が見られます。これは、労働力不足や過重労働問題、賃金の伸び悩みなどが物流業界全体の人材確保に影響を与えているためと考えられます。特に、トラックドライバーの高齢化や若年層の業界離れが深刻であり、慢性的な人手不足が続いています。

また、物流効率化やIT技術の導入、自動運転技術の研究開発も進められており、一部では労働時間の短縮や業務負荷軽減に寄与しています。しかし、物流需要の増加に対して人員増加が追いつかず、業界全体での労働環境改善や待遇向上が急務です。

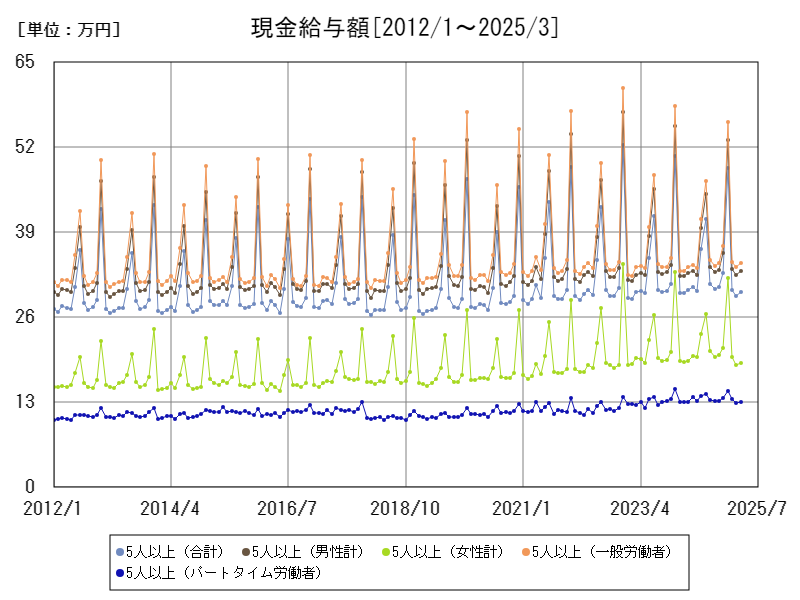

月別の現金給与額

現金給与額の総額は、2012年以降、経済情勢や労働市場の変化に影響されつつ推移してきました。特に2022年12月には、61万円という過去最高額を記録しました。これは、コロナ禍からの経済回復局面において、物流需要が増大したことに加え、慢性的な人手不足を背景に賃金の引き上げが進んだ結果と考えられます。また、労働環境の改善や働き手確保のための各種手当増加も総額上昇に寄与しています。

一方で、2025年3月時点ではピーク時の56.2%にまで減少しており、これは賞与や一時金の季節的支給が反映されない通常月の水準に戻ったことが主な要因です。道路貨物運送業は、賞与を含む賃金構成比が高いため、月ごとの給与総額に大きな変動が見られるのが特徴です。

また、長期的には業界の厳しい労働条件や過重労働が賃金水準の伸び悩みを招いており、若年層の離職や人材確保の難しさが続いています。高齢化も進み、熟練ドライバーの減少が将来的な賃金動向に影響を与える懸念もあります。

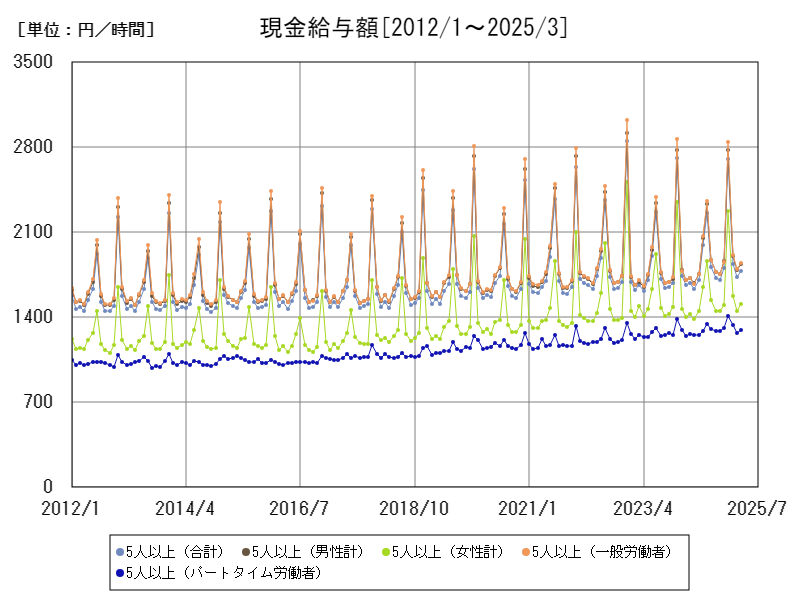

男女別、雇用別の時給

道路貨物運送業における時給は、2012年以降、労働市場の変動や経済状況の影響を受けながら推移してきました。特に2022年12月には、過去最高の3,020円/時間を記録しました。このピークは、コロナ禍からの経済回復による物流需要の急増と、人手不足に対応するための賃金引き上げが背景にあります。また、年末の一時的な手当や賞与の影響も時給の押し上げに寄与しました。

しかし、2025年3月時点ではピーク時の61.2%に低下しており、これは賞与や特別手当が含まれない通常月の水準に戻ったためと考えられます。道路貨物運送業は賞与などの変動要素が大きく、時給換算において季節変動が顕著に現れやすい業種です。

長期的には、慢性的な人手不足やドライバーの高齢化、過重労働などの課題が賃金改善の障害となっています。特に若年層の業界離れが続いており、労働力確保のためには賃金の上昇だけでなく、働きやすい環境整備が急務です。IT技術や自動運転技術の導入による業務効率化も進んでいますが、これらは補助的役割にとどまっており、人材面の課題解決には至っていません。

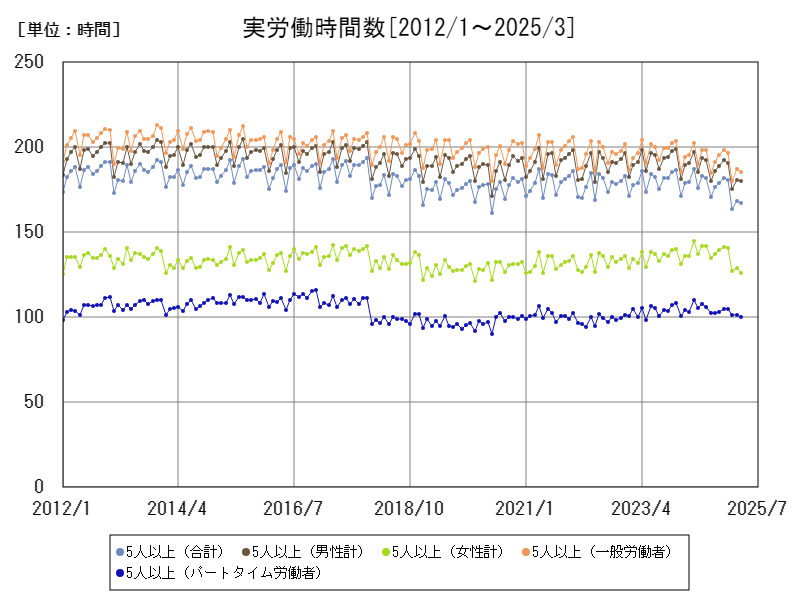

男女別、雇用別の労働時間

道路貨物運送業における実労働時間数の総数は、2012年から2025年にかけて労働環境や業界の変化を反映しながら推移しています。特に2013年11月には213時間という過去最高の実働時間を記録しました。この時期は、景気回復の初期段階で物流需要が増加し、ドライバーをはじめとした労働者の負担が増大したことが背景にあります。

その後、働き方改革の推進や労働基準法の改正に伴い、労働時間の適正管理が強化されてきました。これにより、労働時間の短縮が徐々に進み、2025年3月時点ではピーク時の87%にあたる約185時間となっています。これは一定の改善が見られるものの、依然として長時間労働が続いていることを示しています。

コメント