日本の銀行業界では、男女間の賃金格差や管理職登用の遅れ、雇用形態による待遇の違いが依然として大きな課題となっています。大手銀行で女性の賃金は男性の約半分程度であり、地方銀行では年齢が上がるほど格差が拡大しています。背景には、長時間労働や転勤の多さ、旧来の職種区分によるキャリア固定化が挙げられます。一方で、全国銀行協会によるアクションプランや柔軟な働き方の推進、意識改革の動きも進展中です。就職を目指す人は、制度の充実度や女性の登用実績を確認し、DX化や働き方改革に対応できる柔軟な姿勢が求められます。

銀行業の産業構造と全体的な特徴

- 大手銀行では、女性の賃金水準は男性の約半分にとどまる傾向があります。三菱UFJ銀行で 約49.6%、三井住友銀行で 約45.4%、みずほ銀行で 約41.8% という状況です。

- 地方銀行では、40代男性が40代女性よりも平均年収で1.6倍程度高いという調査結果もあり、年齢が上がるほど格差が広がっています Bloomberg.com。

- このような状況を受け、全国銀行協会は2025年に「銀行業 男女間賃金格差解消アクションプラン」を策定し、各行に対し格差解消の取り組みを強化するよう促しています 全銀協。

雇用形態による格差と課題

- 日本銀行(中央銀行)のデータによると、正規職員における男女の賃金差は約57%、非正規職員では約76%と、非正規間でも差が存在します 日本情報処理開発協会。

- 同じく日本銀行では、総合職や特定職における女性の継続雇用率が総じて男性より低く、管理職に占める女性も19.6%にとどまるなど、雇用形態による不均衡がある現状です 日本情報処理開発協会。

男女間格差の背景にある構造的課題

- 格差の主な要因として、「管理職登用の差」「勤続年数の差」、そして「役職・雇用区分ごとの差」であることが明らかになっています 朝日新聞。

- また、旧来の「総合職/一般職」などによる性別固定化や、長時間労働・転勤といった働き方がキャリア継続を難しくし、女性が上位ポストへ進みにくい構造となっている点も課題視されています NLI Research。

今後の展望と取り組みの方向性

- 中央銀行のデータに基づく取り組みでは、柔軟な働き方の導入(短時間正社員やテレワーク等)、長時間労働の是正、意識改革(アンコンシャスバイアスの払拭)などが提言されています 情報通信研究機構。

- 銀行業界全体でも、格差の見える化に加え、具体的なアクションプランに基づく施策推進が進められています。

就職に役立つ情報とキャリア形成へのヒント

- 女性や非正規・一般職志望の方は、キャリアを選ぶ際に「雇用形態」「職種別の将来性」「制度利用のしやすさ」を慎重に確認することが重要です。

- 銀行業界では、育児休業取得率や管理職への女性登用比率、柔軟な働き方制度の有無などの情報を企業研究に活かすと有利です 日本情報処理開発協会。

- また、DX化や働き方改革の波の中で、柔軟な対応力や制度活用意識の高い人材は、業界内で評価されやすい傾向にあります。

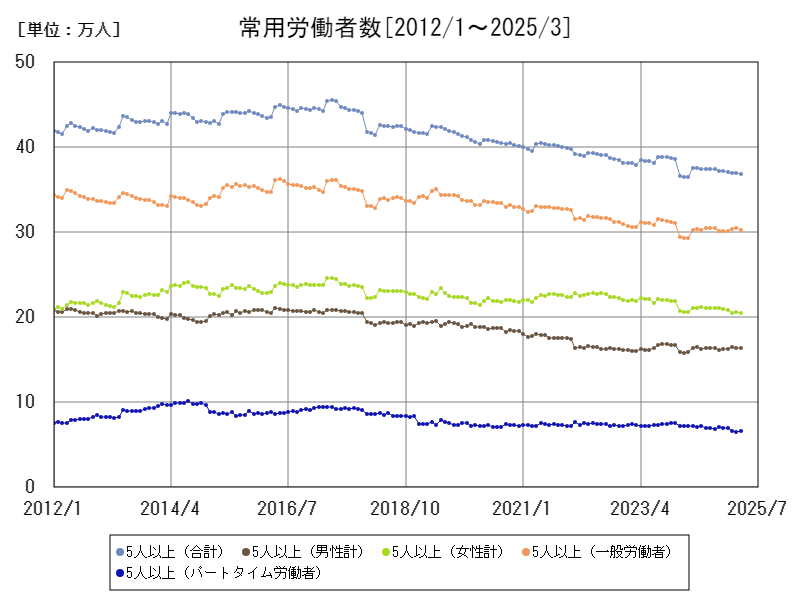

銀行業の常用労働者数

銀行業における常用労働者数は、2012年以降、金融環境の変化やデジタル化の進展に伴い変動してきました。特に2017年5月に過去最大となる約45.5万人を記録しましたが、2025年3月時点ではピーク時の約81%、約36.9万人となっています。

この減少傾向は、主に金融テクノロジー(フィンテック)の普及による業務の効率化や店舗の統廃合が影響しています。オンラインバンキングの拡大により、窓口業務の需要が減少し、店舗数の減少と連動して常用労働者数が縮小しました。また、AIや自動化技術の導入が定型的な事務作業を代替し、業務のスリム化を促進しています。

一方で、銀行業務の高度化・多様化に伴い、顧客対応やリスク管理、コンサルティング業務など専門性の高い職種への需要が高まっています。そのため、単純な人数削減だけではなく、職務内容の変化も大きな特徴です。特に若年層や中堅社員はITスキルの習得が求められ、教育・研修体制の充実も課題となっています。

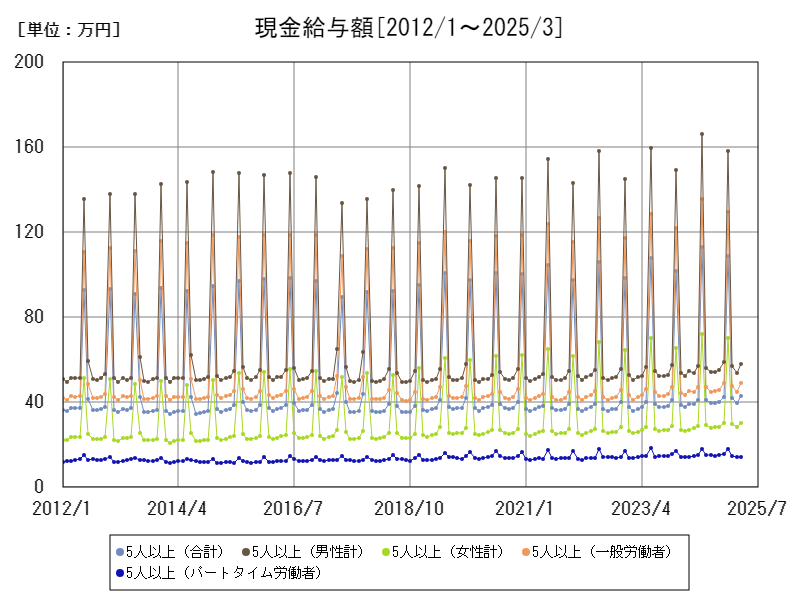

月別の現金給与額

現金給与額の総額は、2012年から2025年にかけて大きな変動を見せています。2024年6月には166万円と過去最高を記録しましたが、2025年3月時点ではピーク時の約35.1%にまで減少しています。この大幅な低下は、主に賞与や特別手当の季節変動が反映された結果であり、賞与の支給時期によって月ごとの給与総額が大きく変動する特徴があります。

長期的に見ると、銀行業は経済環境の変化やデジタル化の進展に伴い、人員削減や業務効率化が進んでいます。これにより、基本給や賞与水準の抑制圧力が高まっていることも背景にあります。特に男性正社員を中心とした高額給与層の賃金動向が、全体の現金給与額に大きな影響を与えています。

また、金融機関の再編や店舗の統廃合により人員削減が進む一方で、専門性の高い業務へのシフトや若年層のITスキル習得が求められ、労働市場の構造変化も賃金に影響しています。加えて、働き方改革や多様な雇用形態の導入により、賃金体系も柔軟化が進みつつあります。

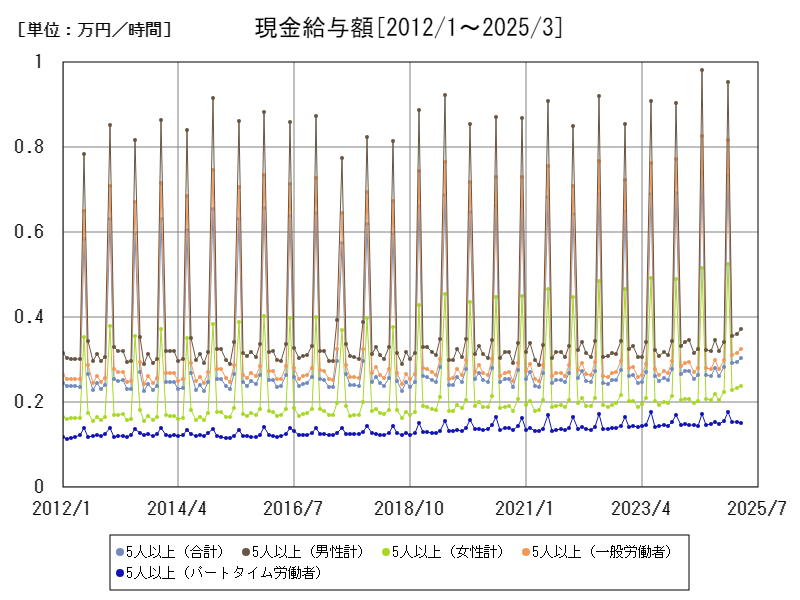

男女別、雇用別の時給

時給は、2012年から2025年にかけて変動を続けています。2024年6月には過去最高の9,830円/時間を記録しましたが、2025年3月時点ではピーク時の37.9%まで低下しています。この大幅な減少は、賞与や一時金が給与総額に与える影響が大きく、賞与支給時期によって時給換算に大きな季節変動が生じるためです。

銀行業は近年、デジタル化やオンライン化が急速に進展し、窓口業務の効率化や自動化が進んでいます。これに伴い従来の大量雇用から専門性の高い少数精鋭へのシフトが進み、高いスキルを持つ人材の賃金水準は相対的に高くなっています。一方で、業務効率化により全体の労働時間が減少する傾向にあり、これが時給の増減に影響を与えています。

また、働き方改革の推進により労働時間管理が厳格化されていることから、長時間労働の是正が進んでいます。これにより、労働時間あたりの賃金計算がより正確になり、時給として表れる賃金の質が向上していると考えられます。

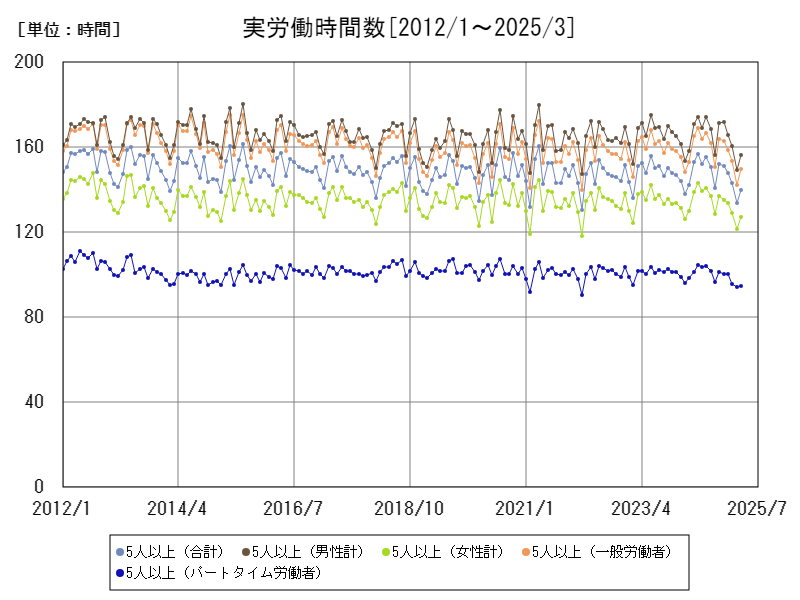

男女別、雇用別の労働時間

労働時間数の総数は、2012年から2025年にかけて変動しつつも、全体的に減少傾向を示しています。特に2015年7月に過去最高の180時間を記録しましたが、2025年3月時点ではピーク時の約86.7%、すなわち約156時間に減少しています。この変化は、働き方改革の推進や労働時間管理の厳格化が大きく影響しています。

銀行業界では従来、長時間労働が常態化していましたが、近年は労働環境の改善を目指す動きが強まり、時間外労働の削減やフレックスタイム制の導入が進んでいます。さらに、デジタル技術の活用により業務効率が向上し、手作業や重複作業が減少したことも実労働時間の短縮に寄与しています。

また、テレワークや在宅勤務の普及も労働時間の柔軟化を促進し、通勤時間の削減によって実質的な労働時間に余裕が生まれている面もあります。しかし、銀行業の業務は専門性が高く、顧客対応やリスク管理などの重要な職務は依然として時間を要するため、労働時間短縮の余地には限界も指摘されています。

コメント