日本の電気業界は再生可能エネルギーの普及や電力自由化、スマートグリッド技術の導入により大きな変革期を迎えています。環境負荷低減を目指す脱炭素化の動きが加速する一方で、再エネの安定供給や老朽化設備の更新、人材不足といった課題も顕在化しています。今後はAIやIoTの活用による需給管理の高度化や、新エネルギー技術の開発が期待されます。就職にあたっては電気主任技術者などの資格取得やデジタルスキル習得が重要であり、企業の多様な働き方や支援制度の理解も求められます。

電気業の産業構造と全体的な特徴

日本の電気業界は、再生可能エネルギーの拡大やスマートグリッド技術の導入、電力自由化の進展などを背景に大きく変化しています。環境問題や脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速し、業界全体でデジタル化や省エネ技術の活用が進んでいます。

最近の話題と重要な出来事

- 再生可能エネルギーの普及拡大

太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー設備の導入が急増。政府も2030年までに再エネ比率を大幅に引き上げる目標を掲げています。 - 電力自由化の進展と新規参入企業の増加

電力小売市場の全面自由化により、新たな電力事業者やサービスが増え、競争が激化しています。 - スマートメーターやスマートグリッド技術の導入促進

電力の需給管理や効率化を図るため、スマートメーターの設置が進み、デジタル技術の活用が拡大しています。 - 脱炭素・カーボンニュートラルへの取り組み強化

電力業界全体でCO2排出削減を目指す動きが強まり、原子力の再評価や新エネルギー開発も議論されています。

現状の問題点

- 再生可能エネルギーの安定供給課題

太陽光や風力は天候依存が大きく、安定的な電力供給のための蓄電技術や送電網の強化が必要です。 - 老朽化設備の更新問題

発電所や送電設備の老朽化が進んでおり、更新・維持管理コストの増加が課題となっています。 - 人材不足と技術継承の難しさ

技術者の高齢化や若手人材不足が深刻化。デジタル技術や再エネ分野の専門人材育成が急務です。 - 電力自由化に伴う競争激化の影響

価格競争が激しくなる一方で、利益率低下や経営の安定化が課題となっています。

今後の課題と展望

- スマート技術のさらなる導入

AIやIoTを活用した需給予測、エネルギーマネジメントシステムの高度化が求められます。 - 脱炭素社会実現に向けたイノベーション

水素エネルギーの活用や新型原子炉の開発、カーボンリサイクル技術など新技術の実用化が期待されています。 - 人材育成と多様な働き方推進

技術者の確保・育成に加え、女性や高齢者、外国人の活躍支援、働き方改革の推進が不可欠です。 - 地域エネルギーの自立・分散化

地域密着型のエネルギー供給体制の構築により、災害対応力や持続可能性を高める動きが強まっています。

就職に役立つ情報とキャリア形成のポイント

- 専門資格の取得

電気主任技術者、電気工事士、エネルギー管理士などの資格取得はキャリアアップに有利です。 - デジタルスキルの習得

AI、IoT、データ分析などデジタル技術の知識・技能が今後ますます重要になります。 - 再生可能エネルギー分野の知識強化

太陽光発電、風力発電などの設計・運用技術に関する学習や実務経験が評価されます。 - 企業の取り組みや働き方を調査

福利厚生、育児・介護支援、多様な働き方の導入状況なども就職先選びの重要ポイントです。

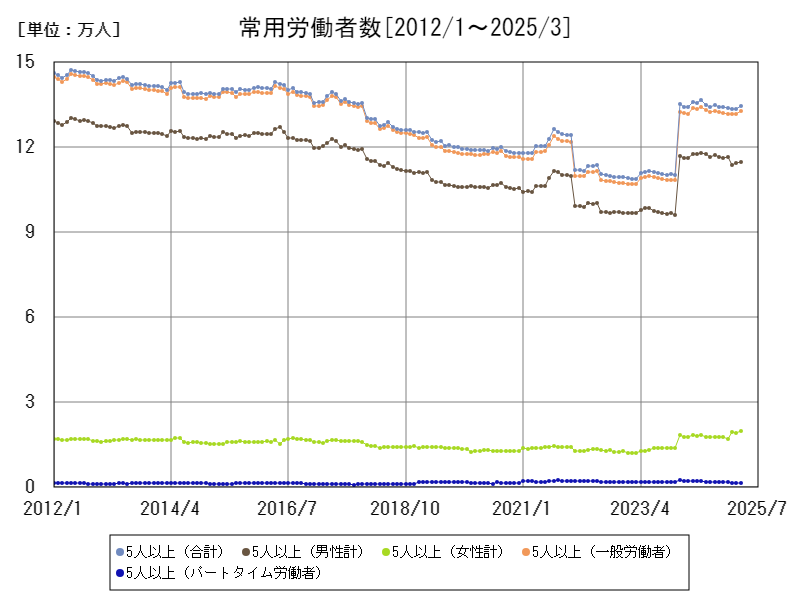

電気業の常用労働者数

2012年1月から2025年3月までの調査によると、日本の電気業における常用労働者数は、2012年5月に14.7万人でピークを迎えましたが、2025年3月時点ではその91.4%となる13.4万人へと減少しています。約13年間で9%弱の減少であり、急激ではないものの、緩やかな縮小傾向が続いていることがわかります。

この動向の背景には、複数の要因が重なっています。まず、電力自由化やエネルギー政策の転換により、業界全体が再編を迫られ、効率化やコスト削減が進められたことが挙げられます。また、再生可能エネルギーやスマートグリッドの導入が進み、従来型の電気事業に必要とされていた人員が徐々に減少したと考えられます。

さらに、業務の自動化・デジタル化も影響を与えました。IoTやAIなどの技術導入により、現場での作業が効率化され、少人数でも対応可能な体制が整ってきたことが、雇用の抑制につながっています。加えて、労働力人口の減少や若年層の理工系離れなど、人的資源の確保が難しくなっている現状も無視できません。

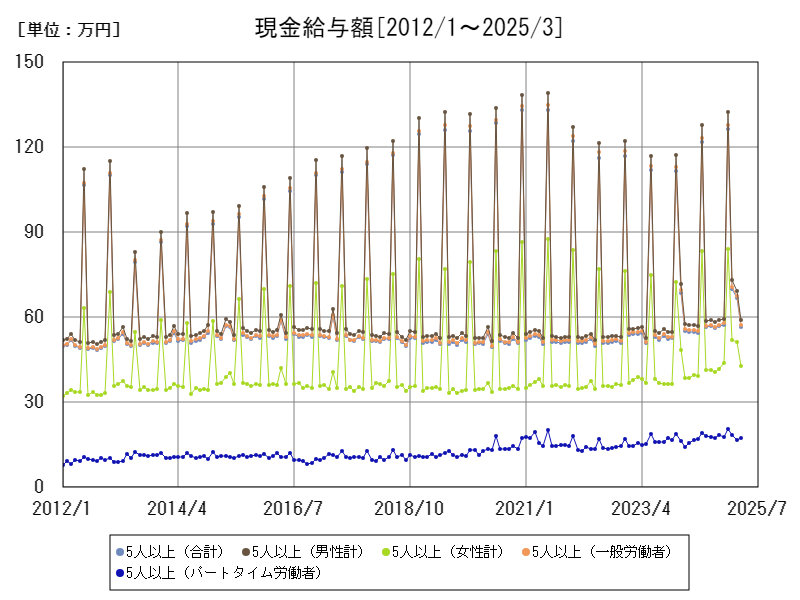

月別の現金給与額

電気業における現金給与額は、2021年6月に139万円でピークを記録しましたが、2025年3月にはその42.5%にあたる約59万円まで大きく減少しています。これは短期間での急激な減少であり、電気業界の給与構造における大きな変化を示唆しています。

この背景にはいくつかの要因が考えられます。まず、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年頃には一時的な特別手当や残業代の増加などで給与が急上昇した可能性があり、これがピークの要因となっていると見られます。その後、経済活動の正常化とともに一時的な手当が廃止され、給与が落ち着いたと推測されます。

また、電気業界全体で進む業務の効率化やアウトソーシングの拡大により、高賃金の正社員ではなく、より低賃金の契約社員や派遣社員の比率が増加している可能性もあります。これにより、全体の平均給与額が押し下げられたと考えられます。

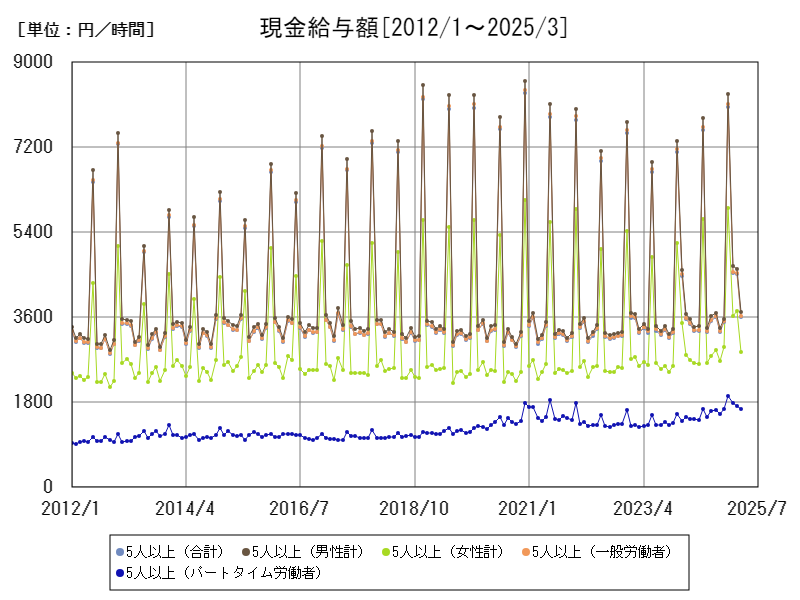

男女別、雇用別の時給

電気業における現金給与額の時給は、2020年12月に8,600円/時間でピークを迎えましたが、2025年3月にはその43.2%、約3,716円/時間にまで大きく低下しています。この大幅な減少は、単なる景気変動だけでなく、業界の構造変化や雇用形態の多様化など、複数の要因が重なった結果といえます。

まず、2020年12月のピークは、コロナ禍の影響により労働時間が一時的に減少する一方、基本給や手当が維持・増加したことで、時間当たりの給与が実質的に跳ね上がった可能性があります。このような短期的な特殊要因による上昇は、翌年以降の通常化とともに解消され、平均時給は大きく下落しました。

次に、業務の効率化や自動化の進展により、高度な技術を持つ少数精鋭で対応可能な体制へと移行してきたことも影響しています。その結果、高賃金の熟練労働者が減少し、全体の平均時給が低下する傾向が強まりました。

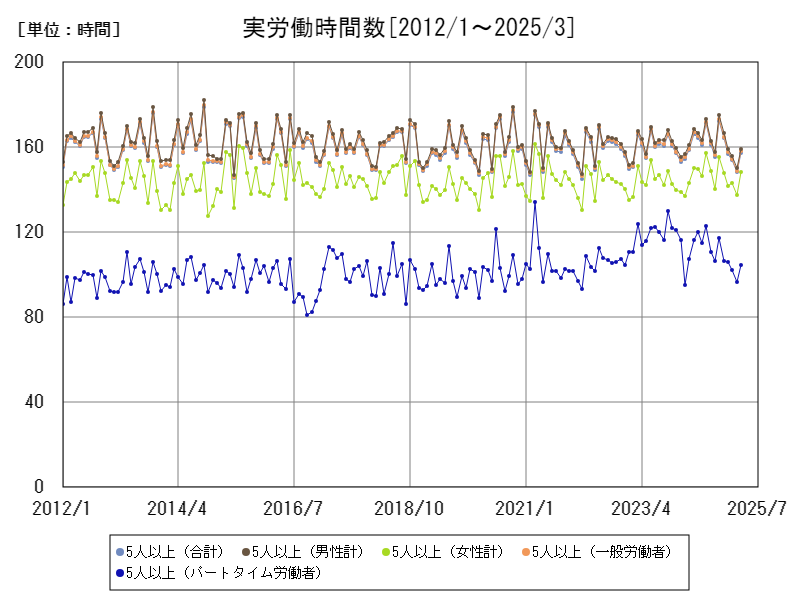

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数(従業員5人以上・男性計)は、2014年10月に182時間でピークを記録しましたが、2025年3月時点ではその87.2%にあたる約159時間まで減少しています。約10年間で約23時間の減少は、労働環境や業務の進め方における大きな変化を反映しています。

まず注目すべきは、長時間労働の是正に向けた政策や企業の取り組みです。政府による「働き方改革」や労働基準監督の強化により、電気業界でも労働時間の抑制が進められ、特に残業の削減が重視されてきました。また、労働者の健康意識の高まりやワークライフバランスの重視も、労働時間の短縮に寄与しています。

次に、業務の効率化やデジタル化の影響も大きいです。ITシステムや自動制御技術の導入により、従来よりも短時間で業務が完結するようになり、必要な実労働時間が減少する傾向が見られます。特に電力設備の遠隔監視やデータ管理の自動化が進み、現場での作業時間が効率化されました。

コメント