日本の警備業は、施設警備や交通誘導など多様な業務を担い、社会の安全維持に欠かせない産業です。男性が中心の業界ですが、女性の進出も徐々に進み、受付や監視業務などに従事しています。正社員は安定性がある一方で、非正規雇用は高齢者や短期労働者が多く、待遇やキャリア支援に課題があります。また、長時間勤務や厳しい労働環境、賃金格差といった構造的問題も残ります。今後は、デジタル技術の導入や働きやすい環境整備、多様な人材の活用が求められます。業界の持続的成長には、公正な評価制度と処遇改善が重要となるでしょう。

警備業の概要と社会的役割

警備業は、施設警備、交通誘導、貴重品運搬、機械警備など、社会の安全と秩序を維持するための多様な業務を担う産業です。インフラ・公共施設・民間企業・イベント会場などあらゆる場面で必要とされ、災害時や大規模イベント時には重要な社会インフラとしての機能も果たします。

男女別の労働参加と役割の違い

男性労働者の特徴

警備業は伝統的に男性中心の職場であり、現場業務や長時間勤務、深夜警備など、体力や時間的制約を求められる仕事が多いことから、依然として男性比率が高い傾向にあります。特に施設常駐型や交通誘導などの業務では、圧倒的に男性が多く、雇用の安定性や就業期間も比較的長いです。

女性労働者の特徴と課題

一方で、女性の警備員も年々増加傾向にあります。主に受付業務、モニター監視、女性専用エリアの巡回など、比較的軽度で接遇的要素の高い業務を担うことが多いです。しかしながら、給与水準が低めに抑えられる傾向や、配置が限定的であることが課題です。また、キャリアアップの機会も限られ、役職登用や資格取得の支援など、男女格差の是正が今後の課題です。

雇用形態別の傾向と問題点

正社員の現状

警備業の中でも、長期雇用を前提とした正社員は、現場リーダーや管理職として活躍することが多く、安定した労働条件を得られます。しかし、責任の重さや不規則勤務、クレーム対応など精神的な負荷も大きく、離職率が高止まりする要因ともなっています。

非正規雇用(契約・パート・アルバイト)の実態

多くの警備員は非正規雇用で、短期契約や日雇いも珍しくありません。特に高齢者の再雇用先としても機能しており、定年後の再就職者が多くを占めています。柔軟なシフトで働ける一方、安定した収入や社会保険、キャリア支援が不十分な点が課題です。また、業務の割り当てに格差があり、待遇面でも不公平感を感じる要因となっています。

警備業の常用労働者数

警備業界は過去数年間で顕著な成長を遂げており、特に最近のピーク時点での常用労働者数の増加は注目されるところです。2012年から2025年のデータ範囲内で、この業界は安定した拡大を示しています。2024年11月に記録された44.3万人という高い数字は、業界の重要性と需要の増加を示しています。

この増加の背景には、社会の安全性に対する意識の高まりや、大規模イベントや施設の増加に伴う警備ニーズの増加が挙げられます。また、特にCOVID-19パンデミックの影響で、感染対策や安全管理の重要性が一層高まり、警備業界への投資や需要が拡大したことも要因の一つです。

業界全体の常用労働者数がピーク時の99.5%に落ち着いている現在も、安定した雇用の提供や専門的なサービスの必要性が維持されています。しかしながら、労働者数の増加とともに、労働条件や質の維持が重要な課題となっています。特に、長時間労働や労働環境の改善が業界全体での議論となっています。

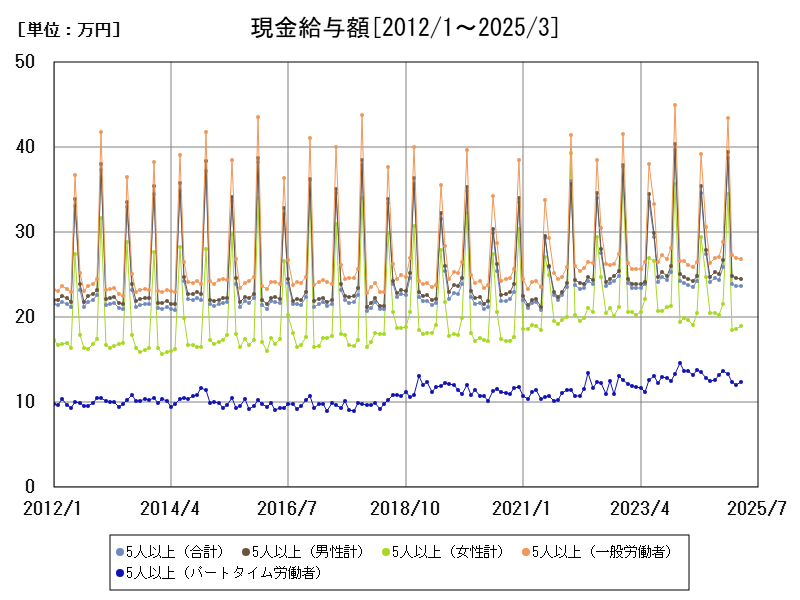

月別の現金給与額

警備業における現金給与額の推移を見ると、これまで安定的な変動を続けてきたものの、近年は大きな変化が見られました。特に2023年12月には、5人以上規模の一般労働者における現金給与額が過去最高の45万円を記録しました。この背景には、人手不足に対応するための賃金引き上げや、特需的なイベント・インフラ関連の警備業務の増加があったと考えられます。

しかし、直近ではその水準から大きく下落し、ピーク時比で59.7%にとどまっています。これはおよそ27万円前後への低下を示しており、業界における報酬の調整局面に入ったことを意味します。賃金水準の大幅な減少には、特需の収束、警備契約の縮小、または業務の再編などが影響している可能性があります。

警備業は典型的な労働集約型産業であり、給与水準は景気変動や雇用環境、契約単価に敏感です。特に大規模イベントや災害対応などがある時期には報酬が一時的に上昇する傾向にありますが、それらが一段落すると元の水準に戻ることも少なくありません。

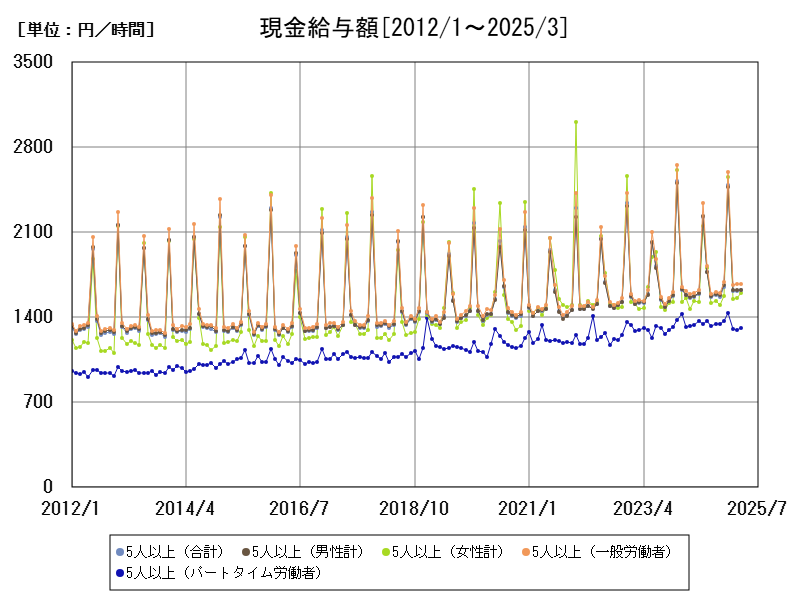

男女別、雇用別の時給

時給は、近年大きな変動を見せています。特に2021年12月には、5人以上規模の事業所で働く女性の時給が過去最高の3,010円を記録しました。この水準は業界内でも異例の高さであり、一時的な人手不足や深夜勤務・危険業務への従事など、高付加価値な業務に女性が多く配置された可能性があります。

しかし、現在の時点ではそのピークから大きく下落し、時給はピーク時比で53.2%の水準、つまりおよそ1,600円前後にまで低下しています。この大幅な減少は、特需の終了や契約内容の見直し、または女性労働者の就労形態の変化(例:短時間勤務や軽作業へのシフト)などが影響していると考えられます。

警備業はもともと男性中心の職場でしたが、近年では女性の進出も増え、受付警備やモニター監視業務など、比較的安全で柔軟な勤務が可能な職種への女性配置が進んでいます。ただし、それに伴い賃金水準が全体として抑制される傾向も見られています。

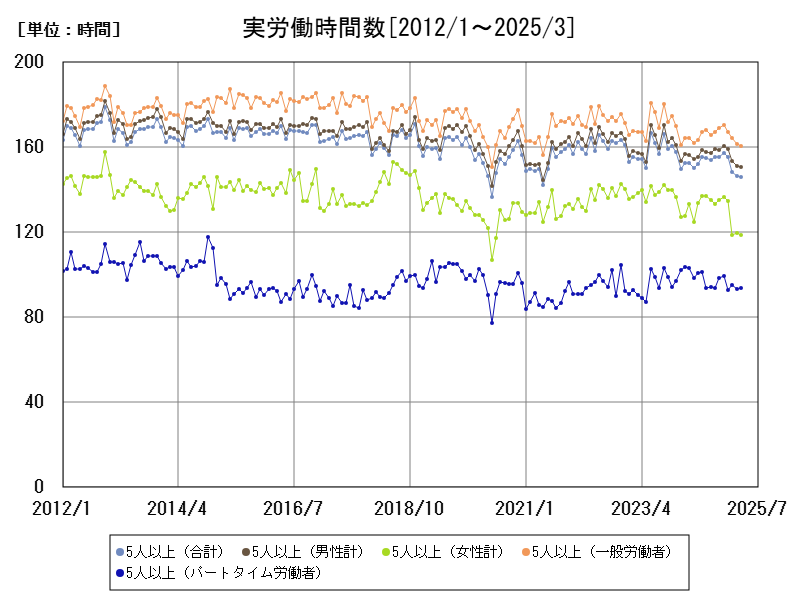

男女別、雇用別の労働時間

実労働時間数は、過去十数年間で徐々に減少傾向を見せています。データの最大値は2012年11月に記録された189時間であり、この時期は労働時間が最も長かったことを示しています。しかし現在では、そのピークと比べて84.9%の水準、すなわち約160時間前後まで減少しており、労働環境に一定の変化が生じていることがうかがえます。

この労働時間の減少にはいくつかの要因が考えられます。まず、長時間労働の是正を目的とした労働基準法の順守強化や、働き方改革の影響があります。特に夜間勤務や連続勤務が多い警備業では、労働時間の管理が厳格化されつつあります。また、高齢化した労働力の割合が高まる中で、勤務負担を抑えた配置や短時間勤務への切り替えも進められています。

さらに、監視カメラやセンサーなどのテクノロジー導入により、人手に頼らない業務が増えたことも、労働時間の抑制に寄与しています。業務効率の向上により、従来より短時間で業務を完了できるケースも増えています。

コメント